MAGAZINE 人・もの・こと

岡山駅からはじまる瀬戸内めぐり

瀬戸内こえびネットワーク

インタビュー

【人・もの・こと】瀬戸内こえびネットワーク

地域とともに紡ぐ芸術祭のかたち

瀬戸内の島々を舞台に、3年に一度開かれる「瀬戸内国際芸術祭」(以下、文中では芸術祭)。2010年の初開催から数えて6回目となる2025年は、春・夏に続き、10月3日からいよいよ秋会期(2025年10月3日〜11月9日)が始まります。

国内外から注目を集めるこの芸術祭を支え、島の日常と芸術祭を結ぶ役割を担ってきたのが、「こえび隊」と呼ばれるボランティアサポーターです。

その管理・運営を行なうのが、2012年に設立された「特定非営利活動法人 瀬戸内こえびネットワーク」。芸術祭の会場で必要とされれば、どこにでもお手伝いに行きます。活動エリアは香川県と岡山県にまたがりますが、岡山側では岡山県玉野市・宇野港を拠点に、アーティスト、来訪者、そして地域住民との橋渡しを担ってきました。

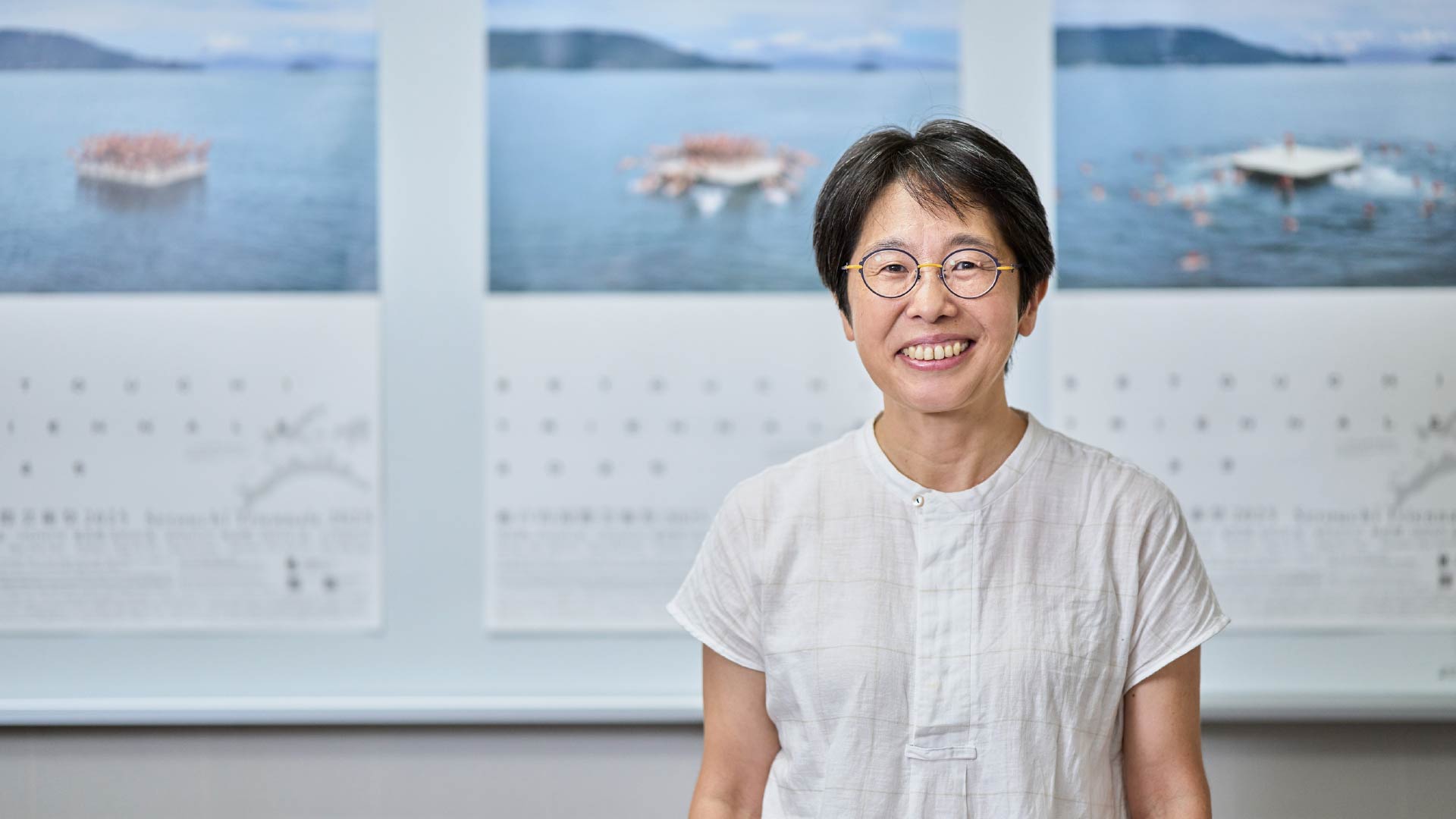

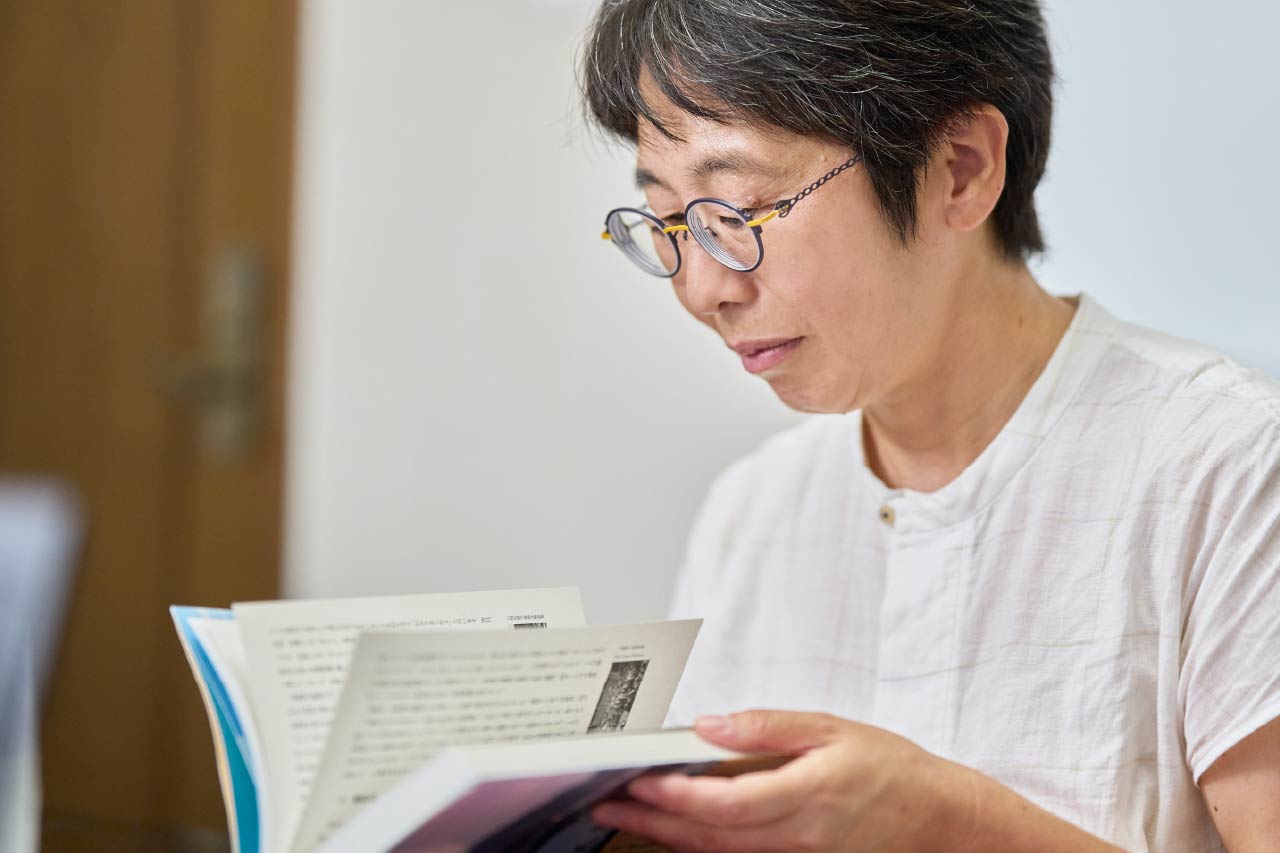

今回は、瀬戸内こえびネットワークの一員として長年活動を続けてきた斉藤牧枝(さいとう・まきえ)さんに、これまでの歩みや思いを伺います。

「これだ」と感じた、

瀬戸内国際芸術祭との出会い

2009年4月、横浜市役所に勤務していた斉藤牧枝さんは、人事交流制度により岡山県玉野市へ派遣されました。休日には自転車やヨットで瀬戸内の島々を巡り、風景の美しさと人々の暮らしに惹かれていったと言います。

「この場所の魅力をより広く伝えるには、行政の枠を超えて連携する仕組みが必要だ」と感じていた頃、出会ったのが瀬戸内国際芸術祭と、そのボランティア「こえび隊」でした。

「これだ」と感じた斉藤さんは、迷わずこえび隊に登録。年明けからボランティアとしての活動を本格的に始めました。当初の派遣期間は1年間でしたが、その後1年延長して玉野での勤務を継続。そこで得た経験が忘れられず、2012年には横浜市役所を退職し、同年9月から瀬戸内こえびネットワークの職員として歩み出します。

初めて玉野を訪れたときの印象は、「開放的で、なんとも心地の良い場所」。無人駅だった宇野駅に降り立ち、目の前に広がる港の風景に、心を奪われたと振り返ります。

地域の方々との距離も、少しずつ縮まっていきました。稲刈りや地域の行事に誘われるようになり、週末の予定は自然と地元の人たちとの交流で埋まっていきました。知り合いが増えるにつれ、人と人とのつながりが広がっていったと言います。

「移住しようと、特別な決意をしたわけではないんです。気づけば自然と、ここにいるという感覚です。」

瀬戸内という土地、人々との出会い、そしてその流れに身を委ねるようにして、斉藤さんは地域に寄り添いながら活動をスタートしました。

特定非営利活動法人 瀬戸内こえびネットワーク 斉藤 牧枝さん

宇高連絡船の街をしのぶ

「機関車わらアート号」

瀬戸内こえびネットワークの職員として活動を始めた斉藤さんに、特に思い出深いプロジェクトをお聞きしました。そのひとつが、2013年の秋、宇野港近くに登場した「機関車わらアート号」です。

この作品は、かつて宇野と高松を結んでいた宇高連絡船と、その時代に宇野駅に入っていた機関車をテーマに制作されたもの。春、夏の会期を終え、いよいよ最後の秋会期を迎えようというところで、急遽スタートが決まったプロジェクトです。アーティストではなく、ボランティアサポーターの力で作り上げるということで、作品番号もない、作品作りが始まりました。

「宇野港を盛り上げたい」。その思いだけを原動力に、こえび隊と地域のボランティアとともにつくり上げた作品「機関車わらアート号」は、斉藤さんにとって初めての大きな挑戦であり、仲間と力を合わせて完成させたかけがえのない体験となりました。

2013年に制作した「機関車わらアート号」(画像提供/瀬戸内こえびネットワーク)

地域のボランティアが集い制作を行った(画像提供/瀬戸内こえびネットワーク)

(画像提供/瀬戸内こえびネットワーク)

100日の瀬戸内国際芸術祭を支える

1000日の日常

こえび隊の活動は、3年に一度開催される芸術祭の期間中にとどまりません。

むしろ、開催されていない1000日こそが、芸術祭を支える大切な時間だと斉藤さんは話します。

例えば、豊島にある「島キッチン」などのレストランの運営や、さまざまな作品のメンテナンス。屋外に設置された作品や建物は、汚れたり朽ちてしまわないよう、草刈りなどの手入れを欠かさず行います。会期中はもちろん、非公開の時期でも、こうした日々の積み重ねが欠かせません。

また、島の清掃活動に参加したり、地域の行事に加えてもらうなど、地域の人たちとの日常的な交流も大切にしています。こえび隊の根底にあるのは、「島におじゃまさせていただく」という気持ち。島に、人に、寄り添うように関わっていきます。

「地域の行事も手伝うというより、一緒に学ばせてもらう気持ちで臨んでいます」と斉藤さん。

こえび隊には、島で活動する際の「心得」があります。

勝手に敷地に入らない、無断で撮影しない、ゴミを出さない…など、当たり前のことを当たり前に守ることで、島の暮らしに敬意を払い、信頼を築いてきました。

こうした空気感を丁寧に育ててきたのが、斉藤さんをはじめとするこえび隊の初期メンバーたちです。スタッフが入れ替わっても、その姿勢は引き継がれ、15年たった今もなお続いています。

「島キッチン」のレストランの運営(画像提供/瀬戸内こえびネットワーク)

島の清掃活動は年間を通して行う(画像提供/瀬戸内こえびネットワーク)

(画像提供/瀬戸内こえびネットワーク)

(画像提供/瀬戸内こえびネットワーク)

受け入れあうことから始まる

心豊かな交流

2010年に「宇野のチヌ/宇野コチヌ」を制作したアーティスト、淀川テクニックの柴田英昭さんは、今も3年に一度、芸術祭の開幕に合わせ、宇野港に滞在して作品の「お色直し」(メンテナンス作業)を行っています。

柴田さんが2019年に訪れた際、玉野市に住むご高齢のお母さんが、空き家を滞在先として提供してくれました。

その空き家では浴室が使えなかったため、向かいにあったお母さんの自宅のお風呂を借りることに。アシスタントを含む数名で連日使わせていただき、夜はこたつに集まってみかんを食べながら、お母さんも一緒に会話を交わす日々が約2週間続きました。

そうしていくうちに、女性はそこに滞在するみんなの、玉野でのお母さん、おばあちゃんのような存在となっていき、アーティストたちに弁当を用意したり、次第には夕食を作って迎えてくれるように。斉藤さんは「この出来事は、15年間の活動の中でも、特に忘れられない思い出になりました」と振り返ります。

空き家を提供してくれたお母さん自身も「こんなに人と関わるのが楽しいとは思わなかった。人生観が変わった」と語り、その後もみんなとの再会を心待ちにし、芸術祭を応援し続けてくれていたと言います。

2019年の「宇野コチヌ」のお色直しのようす(画像提供/瀬戸内こえびネットワーク)

地域住民の思いと

芸術が交錯するインスタレーション

斉藤さんは担当する宇野港エリアで、アーティストの作品づくりの候補地を探すことも役割の一つです。

2022年には、40年間使われていなかった「三宅医院」を舞台に、モロッコ出身のアーティスト、ムニール・ファトゥミの作品「実話に基づく」が展示されました。

診察室には当時の薬剤や医療器具がそのまま残されており、斉藤さんは「作品が完成する前から、入った瞬間に身震いするほど圧倒される場所でした」と語ります。長らく閉ざされていた空間が開かれると、地元の人々の関心も高まり、芸術祭を知らなかった人たちも足を運ぶようになりました。

廊下では、院長の奥様や近隣の住民がかつての思い出を語り合う姿が見られ、地域の記憶と芸術が交錯する貴重な場となりました。

ムニール・ファトゥミ「実話に基づく」Photo: Keizo Kioku

今回の芸術祭で、中国出身のアーティスト、マフマドマフの作品「潮返」が展示されている、銭湯跡「旧港湯」のエピソードも教えてくれました。

かつて宇高連絡船が華やかに運航していた頃、この銭湯は鉄道関係者や船員たちで賑わった場所でした。建物の所有者は2013年から芸術祭を支えてきた地元の方で、斉藤さんが訪れた際、立ち入ったガレージ奥で“お風呂のような構造物”を発見したことがきっかけとなりました。

所有者の全面的な協力のもと、埋めつぶされていた浴槽を掘り起こし、会場として整備。春の会期開幕直前には、地元住民を招いた内覧会が開催され、かつて銭湯に通った人々が再会し、思い出を語り合う感動的なひとときが生まれました。

斉藤さんは「地域の皆さんが関心を寄せてくださったことで、作品とともに多くの心温まる光景を見ることができました」と話します。

こうした交流を通じて、地域住民と芸術祭との距離が少しずつ近づいています。

昭和50年代後半まで営業していた銭湯の一角(画像提供/瀬戸内こえびネットワーク)

「発掘に近い活動です」と斉藤さん。掘り進めると次第に浴槽の形が見えてきました。(画像提供/瀬戸内こえびネットワーク)

昭和50年代後半まで営業していた銭湯の一角(画像提供/瀬戸内こえびネットワーク)

芸術祭とともに

変化していく地域を見つめて

かつては「新しい試み」として注目された瀬戸内国際芸術祭は、15年の積み重ねを経て、世界中から多くの人々を惹きつける存在となりました。その影響はアートの枠を超え、社会や産業にも広がっています。

2025年には、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が高松港での活動に参画。また、玉野市には建築家・妹島和世が設計を手がけた株式会社パワーエックスの蓄電池工場「Power Base」が誕生し、これは芸術祭が育んできた地域の可能性や国際的な注目が背景にあるといわれています。

「15年の活動を経て、こえび隊はより地域に深く入るようになりました。大島では国立ハンセン病療養施設の歴史を踏まえつつ、島の未来を考える動きが生まれ、男木島では一度休校となった小学校が再開するなど、暮らしに変化が見られます。秋祭りなどの地域行事にもこえび隊が参加する機会が増え、特にこれらの島々では、芸術祭が地域活動と一体となって受け入れられていると感じられます。」

芸術祭とこえび隊のこれから

長年の経験を積み重ねる中で、瀬戸内こえびネットワークの活動は徐々に広がりを見せています。島々の魅力を伝えるガイドや作品のメンテナンスといった管理運営から、制作活動へと領域を拡げ、さらに教育機関と連携した体験プログラムの作成にも挑戦しています。

2025年3月には、こえび隊の活動を綴った初の書籍『こえび隊、跳ねる 瀬戸内国際芸術祭外伝』が出版されました。日々の地道な活動も丁寧に記録されており、こえび隊がどのように芸術祭を支えてきたかを伝える、貴重なアーカイブの役割も担う一冊です。

長年にわたり、こえび隊事務局の運営とあわせて法人本部の運営を担ってきた斉藤さん。元公務員の経験を活かし、就業規則の整備や勤怠管理の体制づくり、システムトラブルへの対応など、多岐にわたる総務業務をこなしてきたと言います。

こうした業務が落ち着いたこともあり、斉藤さんは、少しずつ高松から宇野港に活動の軸足を移していきました。

こえび隊事務局は、2024年から「宇野港編集室」というコワーキングスペースの一室を借り、今年の芸術祭の運営を行っています。

改めて、今後の活動について斉藤さんに聞いてみました。

「最初の10年は、目の前の課題を一つずつ解決していく日々でした。でも今は少し気持ちにゆとりが出てきました。一室を借りて机ができたことで、宇野での活動に集中できる環境が整いました。これからは地域の一員として、周囲の人々との交流を大切にしつつ、宇野での生活そのものも楽しみながら、長く続けていきたいと思っています。」

秋会期に訪れたい

「本島」のおすすめスポット

瀬戸内国際芸術祭の現場を長年支え、島めぐりの魅力を知り尽くしている斉藤さんに、瀬戸内国際芸術祭・秋会期の会場のひとつである「本島」でのおすすめスポットを聞いてみました。

斉藤さんおすすめスポット

●児島観光港から本島に行くまでの瀬戸大橋の下をくぐる迫力のある景色

児島観光港から訪れることのできる本島までの運航中に遭遇する、隠れたスポット。

「瀬戸大橋の下をくぐる迫力満点の航路です。運が良ければ大型タンカーが見えるかも。カメラを用意してスタンバイしてください!」

●本島 水の下の空 アレクサンドル・ポノマリョフ

こえび隊がメンテナンスを行う、秋会期のみ鑑賞できる作品。

「空と海を背景に、3つの船がゆらゆら揺れる姿が美しい、大好きな作品です」

アレクサンドル・ポノマリョフ「水の下の空」 Photo:Shintaro Miyawaki

●本島 笠島まちなみ保存地区

かつて塩飽水軍の本拠地として栄えた本島。笠島地区は、笠島城の城下町として発展し、江戸時代には全国にその名を知られた「塩飽大工」によって築かれた町並みが今もなお残されています。江戸末期から昭和初期にかけての伝統的な建物が集落として良好に保存されていることから、昭和60年には国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された歴史が色濃く残るエリア。

●島のお母さんたちが手作りする食事処「島娘」のたこめし(会期中のみ)

本島の港から徒歩1分。地元の漁師さんが獲った新鮮なタコを使い、島のお母さんたちが丁寧に手作りする「島娘」弁当が人気。名物のたこめしのほか、たこ天、コロッケ、うどん、ドリンク類が揃います。会期中のランチスポットにおすすめ。

「やさしい味に、ついほっとします。人気のたこめしはぜひお早めに」と斉藤さん。

取材の記事はこちら

MAGAZINE あの駅この駅 「児島駅」

秋の瀬戸内、ファインダー越しの本島 >

ボランティアサポーター募集中

こえび隊に参加して

瀬戸内国際芸術祭を一緒に盛り上げよう!

瀬戸内こえびネットワークでは、瀬戸内国際芸術祭を支えるボランティアサポーター「こえび隊」を募集しています。島が好き! アートが好き! 芸術祭をお手伝いしたい! と思っている方なら、どなたでも参加できます。

詳しくは公式HPをご覧ください

https://www.koebi.jp/

関連記事