KURASHIKI

MAGAZINE ふるさと図鑑

希莉光あかり

希莉光あかり|合同会社 倉敷光作所

切り絵と光が生み出す

心落ち着く幻想的な空間

倉敷美観地区に拠点を置く合同会社 倉敷光作所(くらしきこうさくしょ)が生み出す照明作品「希莉光(きりこ)あかり」。希莉光あかりの繊細で芸術的な切り絵と和紙、柔らかであたたかみのある光が織りなす作品は、見る人の心にやすらぎと感動を与えてくれる。地元のみならず、東京や京都など他府県でも展開される幻想的な展示は、多くの人を魅了し続ける。

心を癒やす幻想的な明かり

倉敷光作所の活動は、「特殊光作員」である須山恭安(たかやす)さん、寛子(ひろこ)さんにより展開されている。作品の造形は寛子さんが全て行っており、恭安さんが光の演出などプロデュース全般を担当。

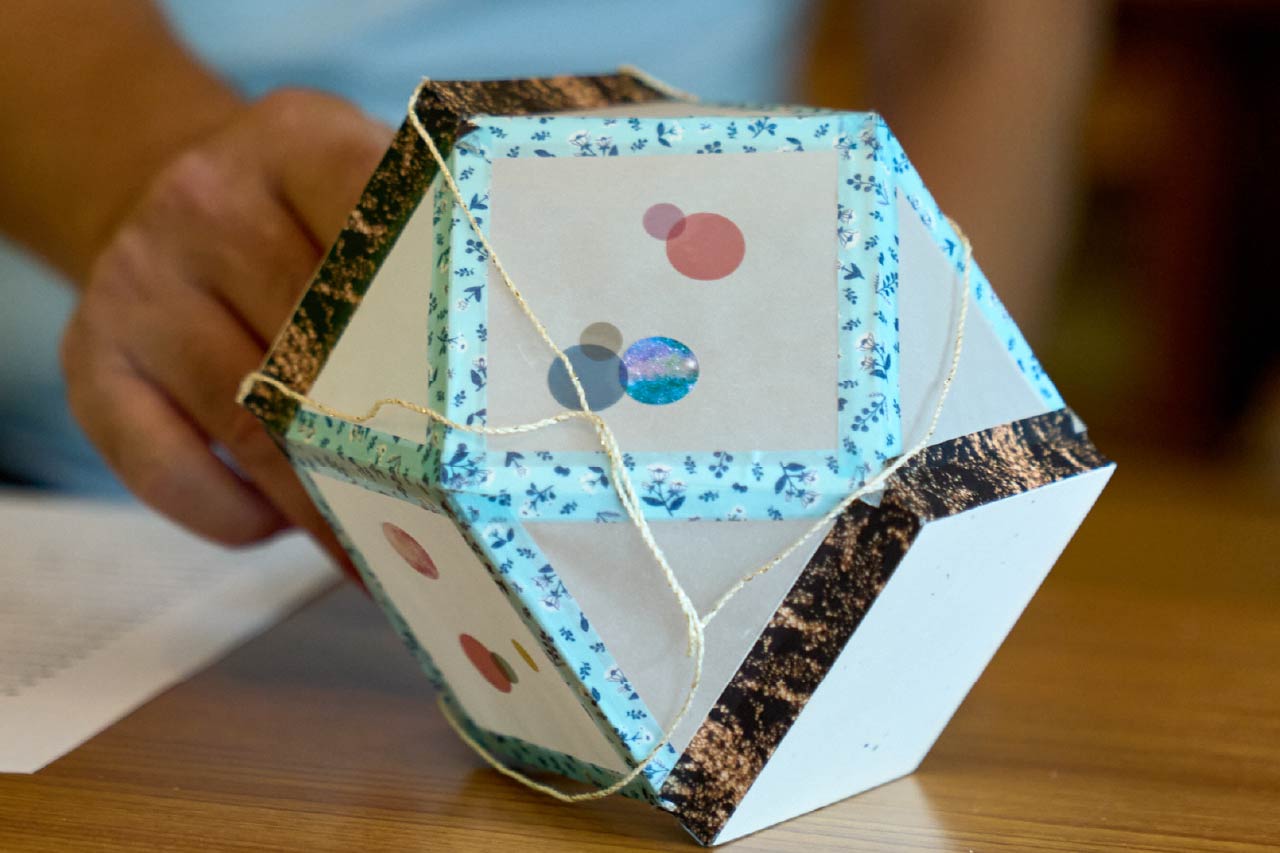

希莉光あかりは多面体の形状をし、面の部分に和紙が貼られ、切り絵による絵柄が施されている。絵柄のモチーフはさまざまで、緻密な模様やデザインのものなど、その技術の高さに驚かされる。筐体の中からLEDの照明で照らすことで、暗闇に淡くやわらかな明かりと陰影が浮かぶ。明かりが生み出す幻想的な空間は、見る者の心を癒やす。

倉敷光作所のプロデュースを行う須山恭安さん

作品の制作を一手に担う須山寛子さん

絵柄のモチーフは花・植物、魚、昆虫、動物、自然、人物など多岐にわたる。地元・倉敷にちなんだ「阿知の藤」や「モネの睡蓮」などを取り入れたものもある。

制作された希莉光あかりは、作品の販売は行わず展示のみ。市内のイベントや県内外の展示で体験することができる。倉敷光作所が所在する阿智神社とのコラボレーション企画も人気が高い。2024年からは、倉敷光作所が主催する展覧会も開始した。

画像提供/倉敷光作所

「つくって楽しむ」から

「見て楽しむ」に

希莉光あかりは、2012年に寛子さんのアイデアによって誕生した。当時、寛子さんは倉敷美観地区にある観光施設の職員として勤務するなか毎年3月に開催されるイベント「倉敷宵あかり」を、働いていた施設を有効活用して盛り上げたいという思いで始めたという。市へ企画提案し実現につなげた。

ヒントになったのは、倉敷美観地区周辺で盆になると軒下につるされる「倉敷切子灯篭(くらしききりこどうろう)」。地元の人からの誘いで、倉敷切子灯篭の制作を手伝っていたことがあり、その体験がきっかけになったという。学生時代は芸術系の学部で学び、ものづくりが身近にあったことも理由だった。

倉敷美観地区の軒下で、実際につるされている倉敷切子灯篭の写真を恭安さんが見せてくれた

切子ちょうちんのワークショップでつくられた作品(参考)

2013年の春宵あかりから、制作した作品を飾り始めた。当時の名称は「切子あかり」。考案当初は現在のように緻密な切り絵ではなく、和紙に折紙を貼って飾ったものだった。材料は100円ショップ等で購入して制作していたという。

「初期の希莉光あかり(切子あかり)は見て楽しむよりも、作って楽しむ側面が大きかったと思います。イベント中に開催した、切子ちょうちんをつくるワークショップは好評で、多くの方に参加していただけました」と寛子さん。

しかし、幻想的な切子あかりは、被写体として人気に。スマートフォンで撮影してSNSに投稿する「写真映え」という時流に乗り、注目を集めるようになっていった。

2018年から「倉敷光作所」として、切子あかりを中心とした活動を開始。翌年、名称を現在の「希莉光あかり」に変更した。また以前は屋外での展示を前提にし、役目を終えたら廃棄していたものを、雨風を避けられる屋内展示に変えていった。2020年には阿智神社の建物「斎館」を借り、工房を構えることにより制作に集中できる環境を整えた。

斎館で開催したイベント。庭園に幻想的な空間が広がった 画像提供/倉敷光作所

倉敷光作所のアトリエとして利用している阿智神社の斎館。苔むした屋根や風情ある佇まいが美しい。

室内からは山と繋がる庭園を望む。

繊細な切り絵を取り入れ

演出方法も少しずつ進化

転機となったのは2020年、コロナ禍でイベントの開催が減少し、希莉光あかりも展示の機会を失っていった。その空いた時間で、寛子さんは制作に没頭していった。

「学生時代、銅板を用いて照明をつくったことがあり、希莉光あかりの制作を始めてから、ずっと『学生時代の切り絵風の照明を、希莉光あかりで再現する』という構想を持っていたのです。しかし、それを制作するには多大な時間が必要で、なかなか実行できませんでした。コロナ禍で時間ができたことで、実行に移すことにしたのです。このとき制作したものが、現在の希莉光あかりのスタイルの原型になりました」と寛子さんは振り返る。

すべての原点となった学生時代の銅板照明。

SNS等で作品を紹介すると、その美しさに展示の依頼が増えていった。倉敷美観地区・倉敷川を中心に開催する「ハートランド倉敷」への展示。コロナ禍によりソーシャルディスタンスを確保し、ライトアップイベント中心の開催に変更されたことで、展示の声がかかった。

そして転機となる展覧会が、2023年に初出展した、ホテル雅叙園東京での「和のあかり×百段階段」。担当者が倉敷光作所のSNSを見て、声がかかったという。2023年以降、雅叙園には毎年出展している。

さらに愛知県飛島村の役場職員がたまたま希莉光あかりの展示を見たことが縁で、2023年から毎年、飛島村でのイベントに出展している。

「和のあかり×百段階段2025 ~百鬼繚乱~」は、ホテル雅叙園東京にて、2025年9月23日(火・祝)まで開催。

ホテル雅叙園東京をはじめ、東京や京都などの工夫を凝らした展示は学びの場でもあると恭安さんは話す。「例えば、美しくみせるよう展示会場を設えるだけでなく、明かりに合う音や、香りまでも演出していたことです。早速、地元でも取り入れてみると、参加者に好評で今も続けています」

他にも展示台や床がベージュ系の色だと、明かりの反射がきれいに映ることも知った。出展で学んだこと、気づいたことを貪欲に取り入れることで、希莉光あかりは「あかりと空間が一体になった展示・演出」に進化を遂げていった。

希莉光あかりをきっかけに多くの出会いがあり、より良い現在のかたちに進化できたと話す恭安さん。

カッターひとつで生み出す

緻密な切り絵の世界

寛子さんの切り絵の方法は独特だ。まず、絵柄を描き、それをゴムに写して削り、ゴム印をつくる。それを紙に押し、パソコンでデザイン画を作成したのちにカッターナイフで切っていく。直接下絵を紙に描かず、ゴム印をつくって押すという手間をかけるのには、理由があった。

「手書きのイラストに沿ってカッターで切るよりも、一度ゴム印にして紙に写した線の方が、柔らかくやさしさを感じられるんです。自分が意図しない表情や味のある線になります」と寛子さん。さらに、機械的に絵柄をトレースするのではなく、臨機応変に自由に切り進めていくという。人の手にしか出せない手技の妙が光る。

阿智神社とのコラボレーションイベントでは、制作時のゴム印を活用してイベント限定「御朱印」をつくって授与した。

倉敷美観地区の建物をゴム印で制作したものがずらり。彫り上げた絶妙なラインが味わいを生み出す。

大原美術館と、後ろにいるのは素隠居(すいんきょ)のお面

阿智神社でのコラボレーションイベント(画像提供/倉敷光作所)

阿智神社の「御朱印」(イベント限定版)

切り絵は緻密なデザインでも、カッターナイフ1本で紙を切り進めていく。寛子さんの手のさじ加減で切り具合を調節しながら、少しずつ繊細な切り絵が生み出されている。一つの作品の制作時間は70〜80時間。複雑な絵柄の中には、250時間以上かかったものもあるという。

さくらとウグイスをモチーフにした作品は、息をのむ美しさ。

制作時は没頭し、あっという間に1日が過ぎてしまうそう。魚のウロコのような、細かいデザインのものを無心に切っていくのが好きだと寛子さんは話す。

紙にもこだわりがある。何種類も試した上で、ハリや強度、切りやすさ、明かりをともしたときの美しさなど、さまざまな面で理想の紙にたどりついたという。また接着剤は、乾燥時間、粘度や塗りやすさなどを求めた結果、何種類かの糊をブレンドして使用しているという。

少しでも多くの人の

心を癒やしたい

倉敷光作所では斎館を工房にしてから、初心者でも気軽に切子ちょうちんの制作を体験できるワークショップも開催している。地域の小学生や、県外からの修学旅行生の利用が多く、近年は県外に出向いて行うこともあるという。

また、ピアスやイヤリングなど、切り絵の技術をいかしたアクセサリー・小物の制作・販売も開始した。照明作品の販売こそ行なっていないが、身につける装身具として、身近に作品を楽しむことができる。

「実は希莉光あかりは、地元である倉敷の方にまだあまり知られていないんです。地域の人にこそ、もっと知っていただき、見ていただける展示も増やしていきたいと思っています。ワークショップやアクセサリー販売も認知拡大の一環です」と恭安さん。

寛子さんは「希莉光あかりを見て、心を癒やしてほしいという思いでずっと制作を続けています。少しでも多くの人に知ってもらい、心を穏やかにするお手伝いができればいいなと思います」。

時間をかけ、2人の想いをこめて制作される希莉光あかりは、見る人の心に温かな光をともす。

(2025年7月取材)

関連記事