KURASHIKI

MAGAZINE ふるさと図鑑

倉敷真田紐

倉敷真田紐|坂本織物 有限会社

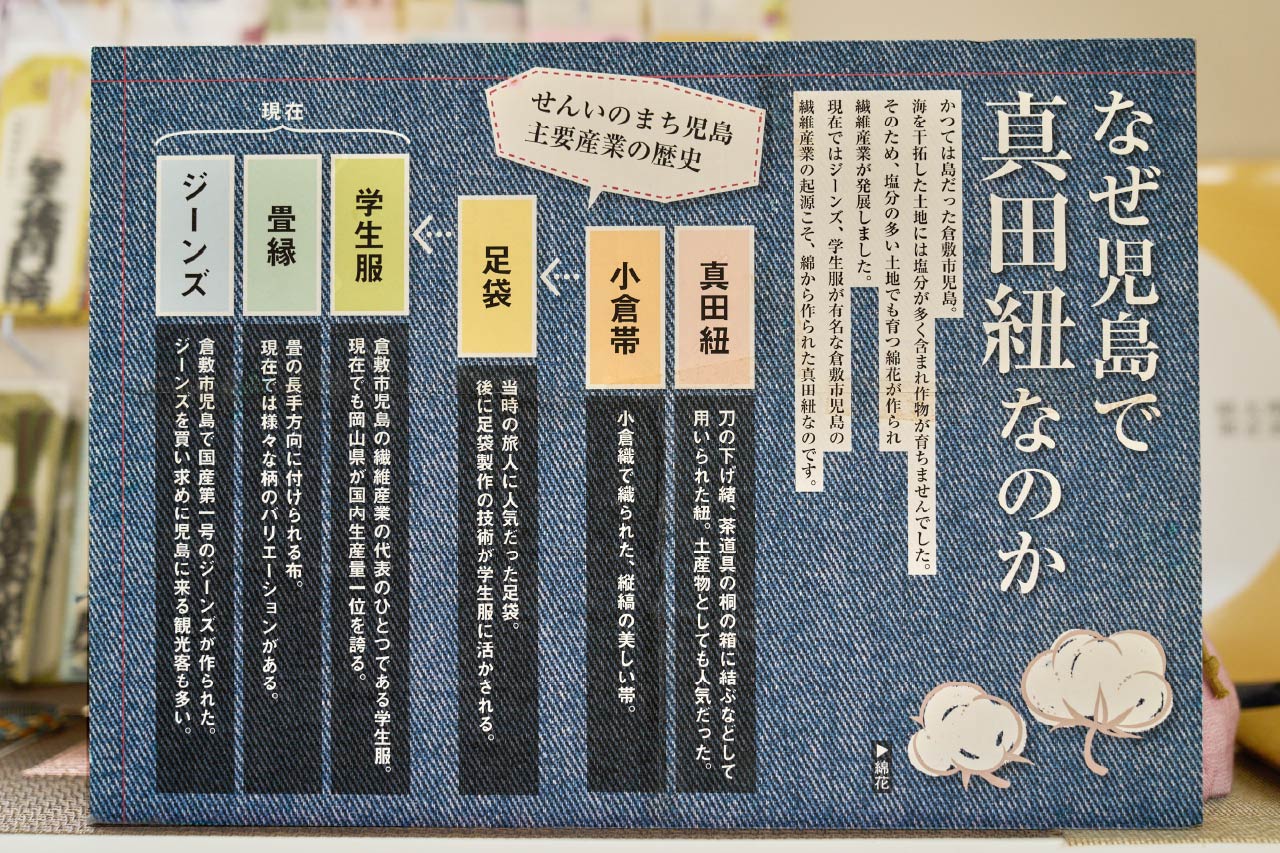

児島の繊維の歴史を紡ぐ真田紐

新たな視点で未来に伝える

岡山県倉敷市の南東部に位置する児島地区。瀬戸大橋の本州側の起点であり、国産ジーンズ発祥の地としても知られている。ジーンズは、児島が足袋や学生服、企業ユニフォームといった繊維産業が地場産業であったことからつくられるようになった。その繊維産業の起源ともいえるのが、江戸時代に始まった真田紐(さなだひも)づくり。特に児島の唐琴地区では盛んに製造されていた歴史があり、その真田紐を現在も製造している坂本織物有限会社を訪ねた。

唐琴の細い道を進むと現れる「真田紐」と書かれた坂本織物の看板。

頑丈さと解けにくさで

近世から使われる真田紐

真田紐は、安土桃山時代に戦国武将・真田 昌幸が、刀の柄を巻くために考えられたといわれている。

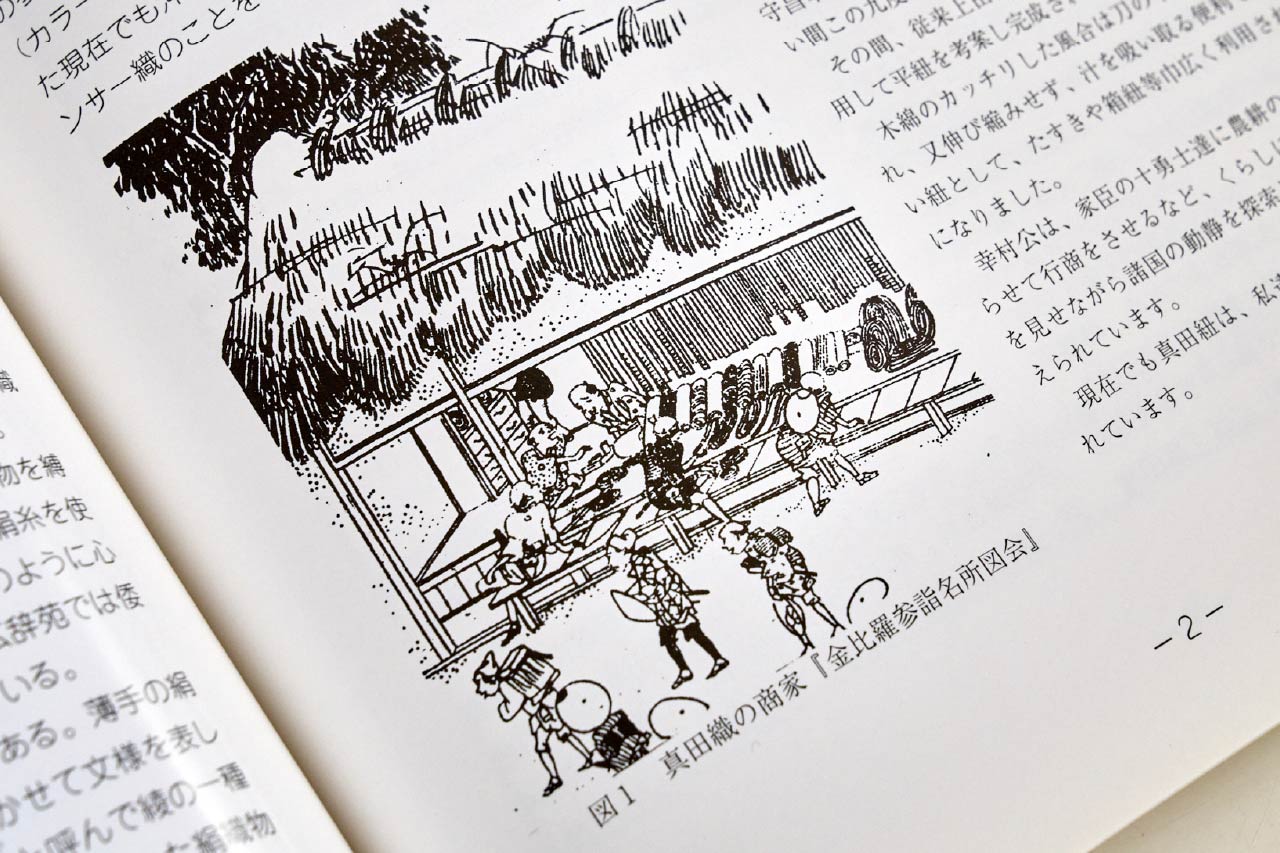

関ヶ原の合戦で西軍についた真田氏は、戦に敗れ、現在の和歌山県の九度山に隠遁する。このとき真田昌幸は、子・真田信繁(真田幸村)とともに真田紐をつくり、家臣に売り歩かせ、生計を立てたり情報を収集したりしたといわれている。その真田昌幸・信繁に由来し、真田紐と呼ばれるようになったという。

また、幅の狭い織物紐を「狭織(さのはた)」と呼んでいた発音が変化して「真田」になったという説もある。ほかにも真田紐の起源は、さまざまな説が語られている。

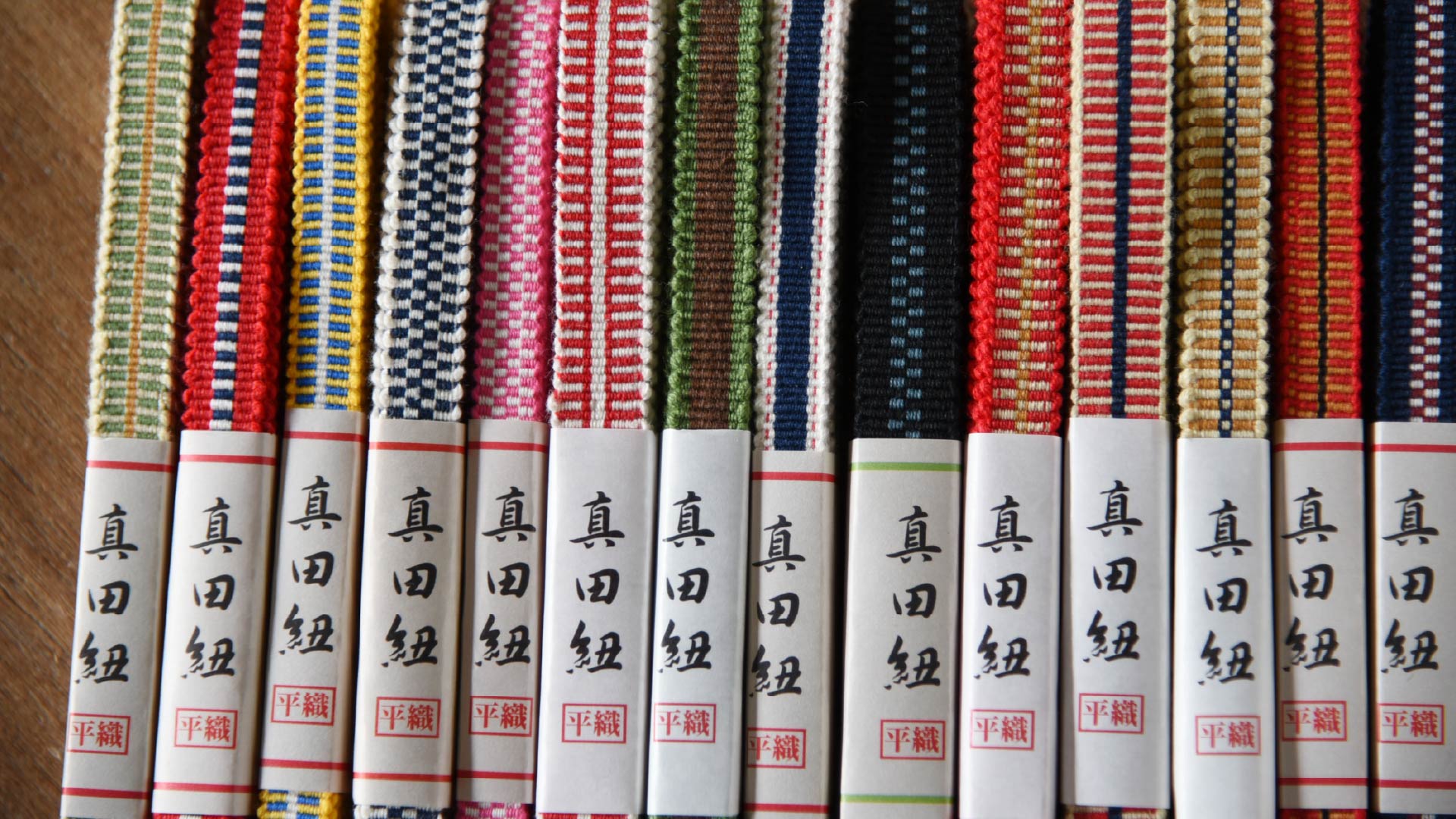

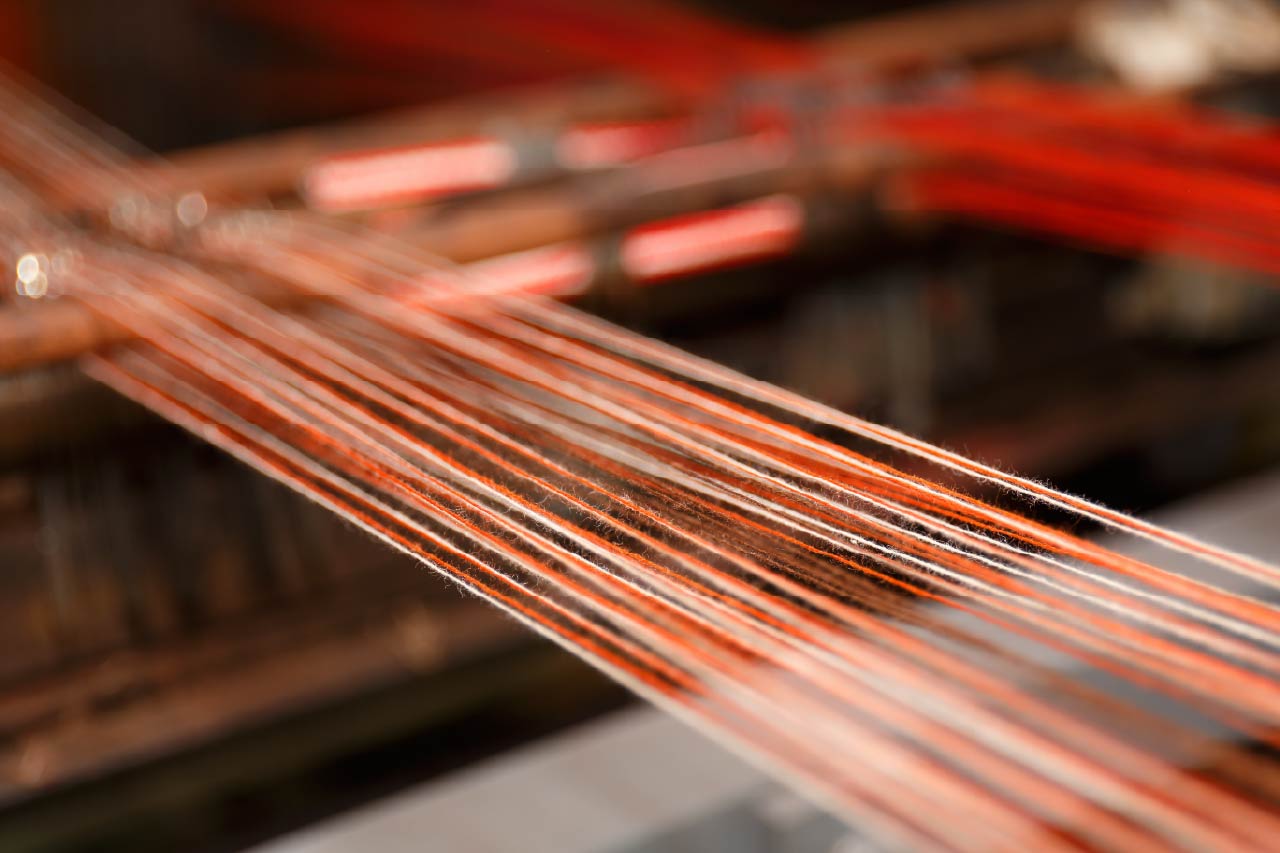

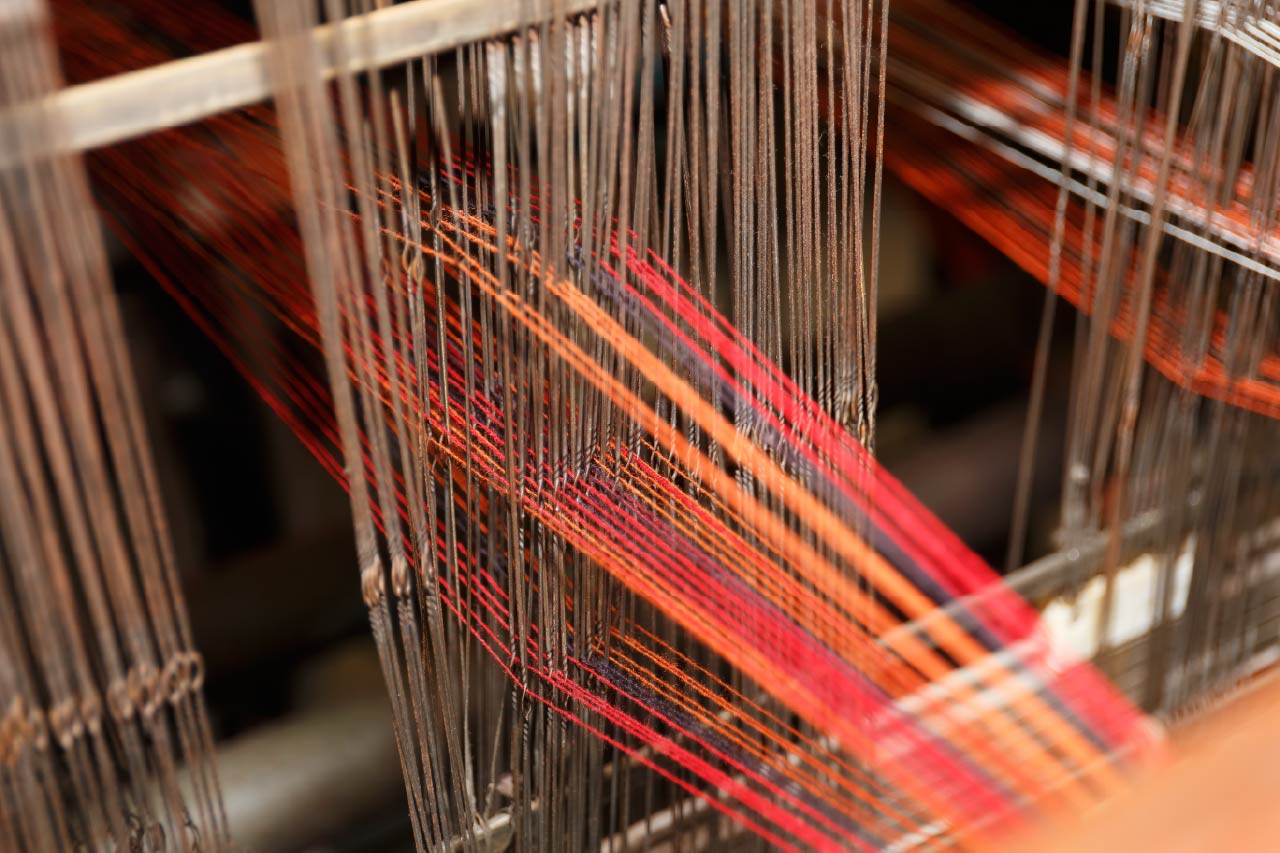

真田紐は、幅は0.6~5cm程度の平たい紐。材料として主に木綿が使われ、経糸(たていと)は細く、緯糸(よこいと)が太いという特徴がある。紐の耳(端)の部分が波状の凹凸になっているのは、緯糸が太いことに起因し、この独特の耳の形状も真田紐の特色のひとつ。真田紐は紐でありながら織物に分類され、最も細い織物のともいわれる。柄が織り込まれているものもあるが、シンプルな柄や無地のものもある。古くは、武家がそれぞれ特有の柄の真田紐を用いたという。

真田紐の最大の特徴は、頑丈さと解けにくさ。伸びにくく丈夫で解けにくいことから、重いものを吊したり、縛ったりといった、生活紐として使われていた。やがて用途が広がり、茶道具の木箱や掛け軸の結び紐、帯締めなどにも使われるようになる。

画像提供/坂本織物

画像提供/坂本織物

真田紐・幅細織物の製造が

唐琴地区の産業に

北に由加山、東に王子が岳を望み、三方を山、南は瀬戸内海に囲まれた、唐琴地区に工場を構える坂本織物。

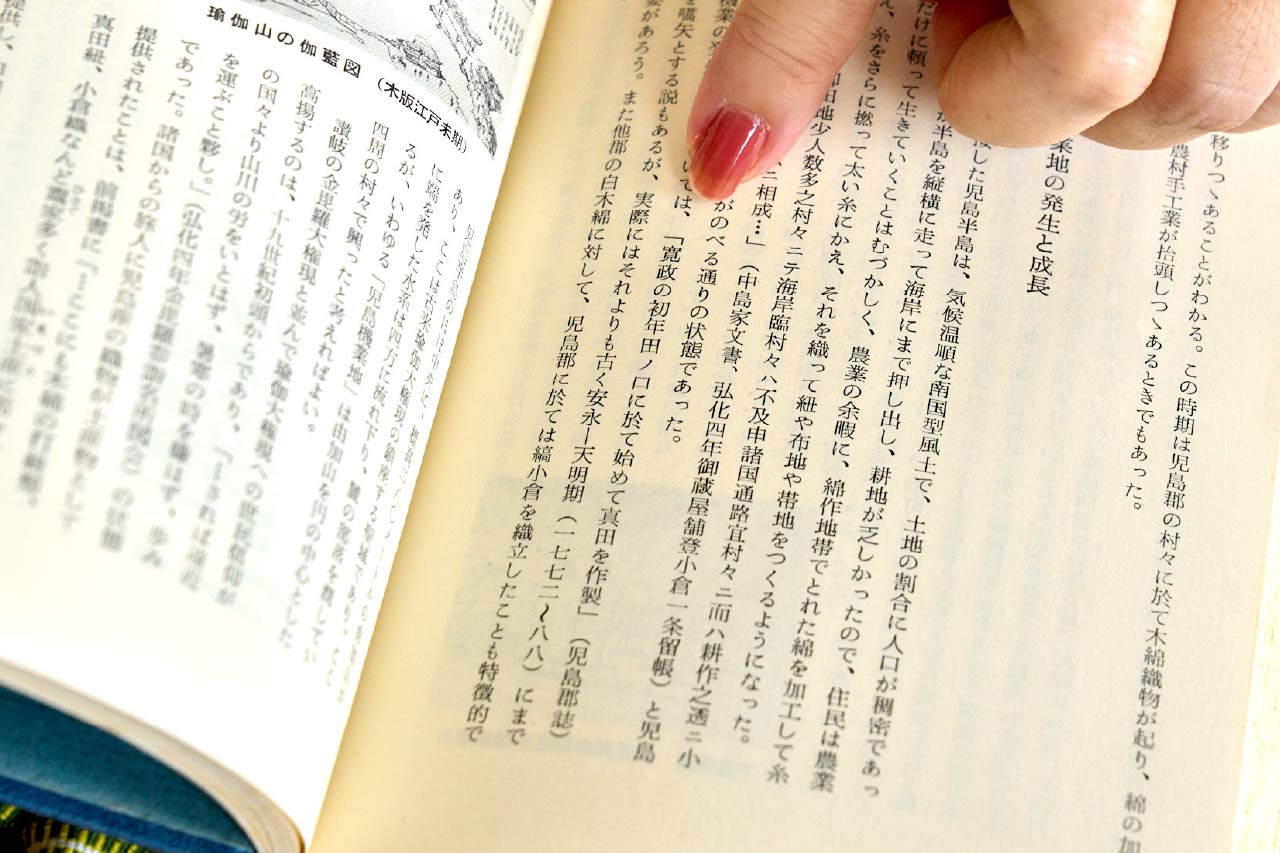

坂本織物の坂本 早苗(さかもと さなえ)さんは「唐琴での真田紐づくりの歴史は古く、西隣の田の口地区とともに、江戸時代中期の寛政期(1789〜1801年)初めごろから始まったといわれます。安永期(1772〜1781年)から始まったという説もあり、長い歴史があるんです」と語る。

坂本織物の専務 坂本 早苗さん

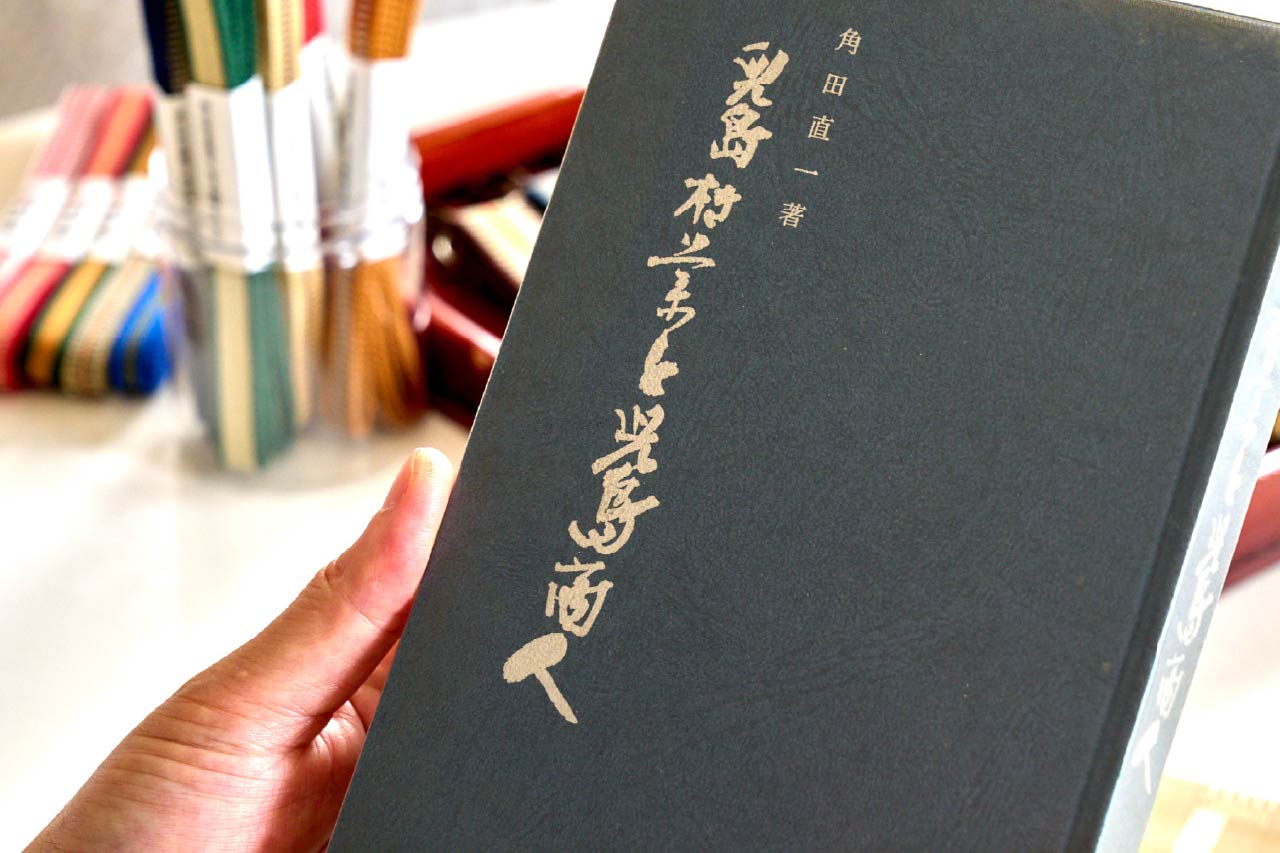

角田直一 著「児島機業と児島商人」(1975年)

角田直一氏は児島の機業や塩業の歴史をはじめ、瀬戸内の歴史に関連する著書を多く残した。

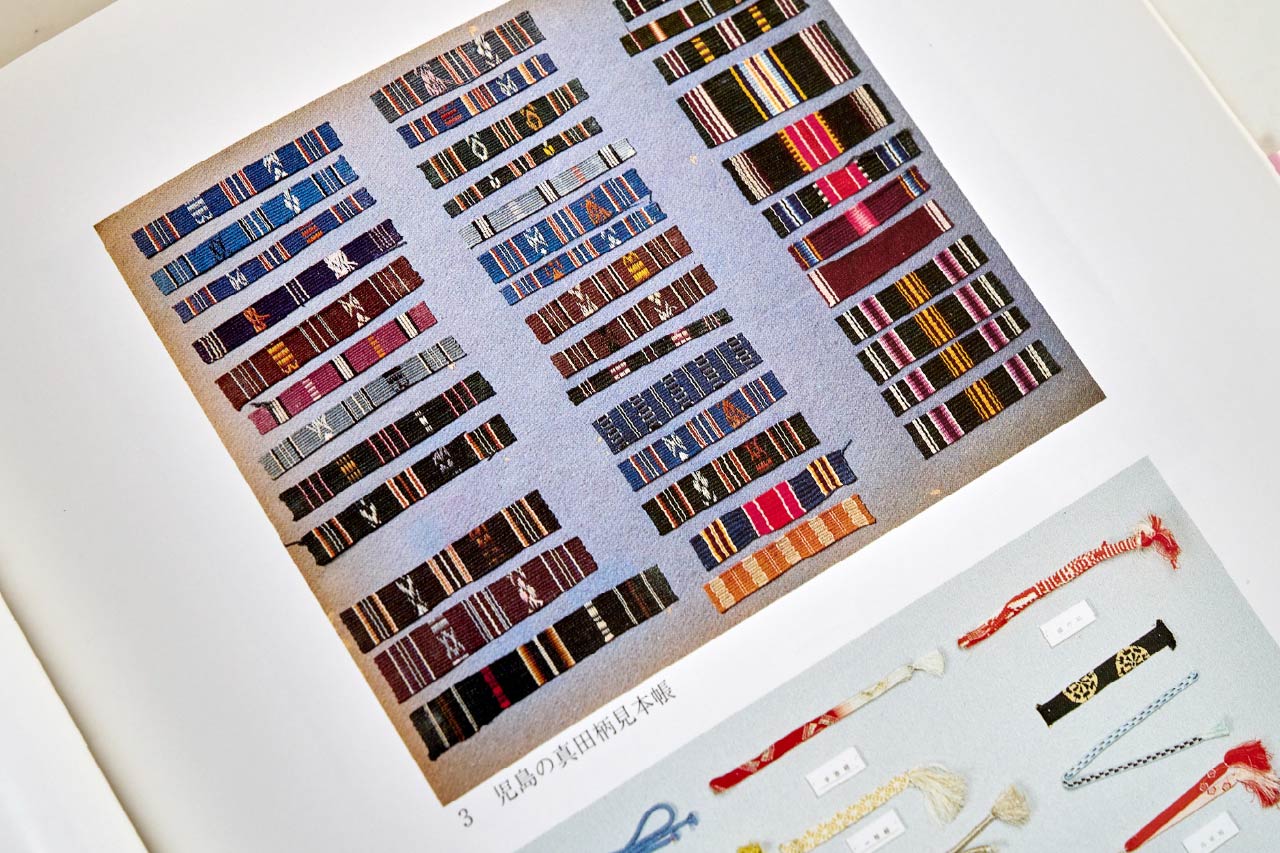

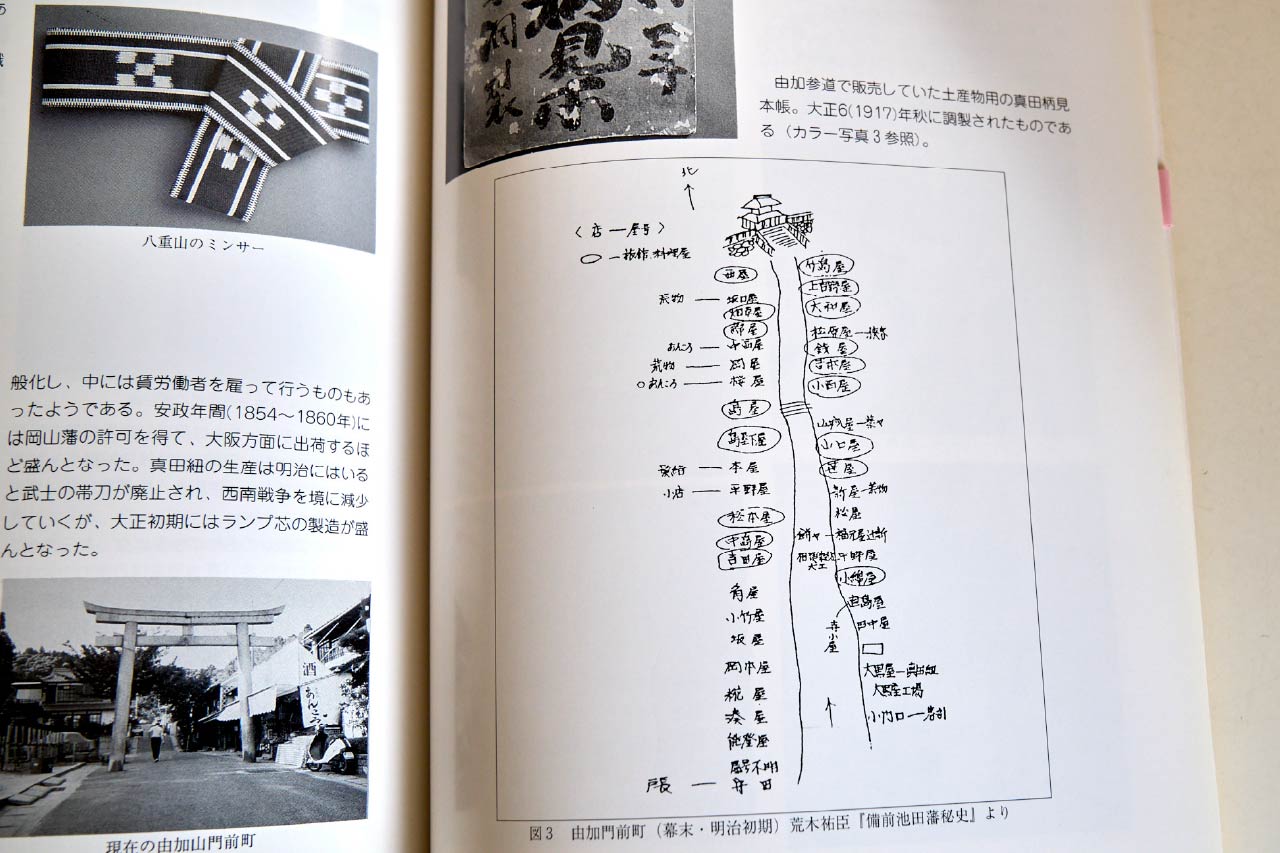

泉大津市立織編館発行の「真田紐の美と歴史」(1994年)では、当時児島で織られていた真田紐の図柄を知ることができる。

また児島の北側に広がっていた「吉備穴海(きびのあなうみ)」が、江戸時代になると干拓により少しずつ陸地化していく。干拓によって生まれた土地は塩分が強かったため、塩分に強い綿花が栽培された。材料となる綿が多く生産されたことにより、その綿を使った真田紐づくりが盛んになる。江戸時代後半、児島の由加山と讃岐の金比羅宮を参拝する「両参り」が人気になった。唐琴や田の口は由加山の南麓に位置していることから、両地区で製造された真田紐が、由加山の参道で土産物として売られるようになる。

真田紐は参拝客から大変人気だったといわれ、あんころ餅とともに真田紐が由加名物になった。参拝客によって真田紐は各地に広められ、唐琴・田の口は全国有数の真田紐の産地として知られるようになる。

泉大津市立織編館発行「真田紐の美と歴史」(1994年)

泉大津市立織編館発行「真田紐の美と歴史」(1994年)

倉敷市児島由加にある「由加神社本宮」

やがて唐琴では真田紐の製造の技術を応用した畳縁の製造も盛んに。明治以降、唐琴は幅細織物(はばこまおりもの、細幅織物〔ほそはば おりもの〕とも)の産地となり、多くの織物工場が生まれ、真田紐・畳縁のほかにベルト・スリングなどさまざまな幅細織物が製造された。

坂本織物も、唐琴の幅細織物の製造事業者として誕生。坂本さんの両親が1969年に創業し、手芸用品やスキー用品等の幅細織物をメインに製造していた。当時、真田紐はつくっていなかったという。

「私が幼いころ、学校が長期休みのときに力織機(りきしょっき)作業の手伝いをしていました。私たち唐琴で生まれ育った人間にとって、織物産業と力織機の音は、当たり前の光景でした」と、坂本さんは懐かしむ。

真田紐づくりを継承

地元の伝統工芸を守る

時代の変遷により唐琴の幅細織物の製造工場は減少。真田紐に関しては1社のみとなった。

「このままでは、真田紐という地元の伝統的な工芸がなくなってしまう。地元の歴史の一つを自分たちの時代で絶やすのは、とても惜しく感じました。だったら唐琴で繊維産業に携わる者として、私が受け継いでいこうと思い、真田紐の継承を決意したのです。とにかく後世に残すことが目的で、このときは利益などは度外視でした」。

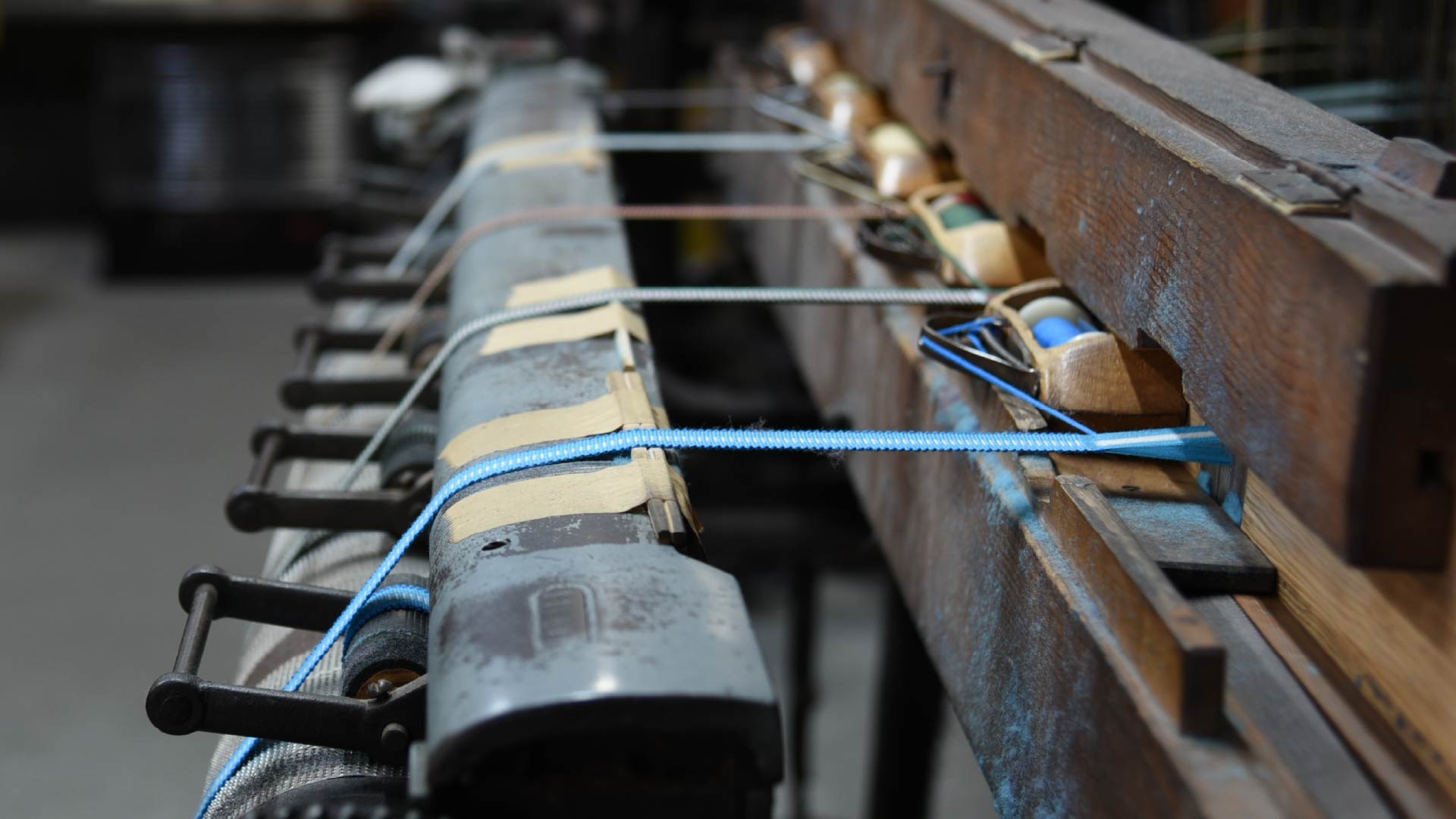

坂本さんは真田紐づくりを始める以上、昔ながらの力織機を使った真田紐づくりにこだわった。力織機でつくると、真田紐特有の”耳”部分が、独特の揺らぎをつくりだし、味わいと深みを生み出すことが理由だった。「ガシャン、ガシャン」という力織機ならではの力強くリズミカルな音も、坂本さんは好きだという。

しかし坂本織物が真田紐の製造を始めようとしたとき、すでに唐琴の製造工場は、生産効率の良い高速織機へ転換していた。

坂本さんは、唐琴の幅細織物の製造企業を1社ずつ訪ね、倉庫などに力織機が眠っていないか聞いて回るなか、1社だけ保管している企業と出会う。坂本さんの想いに共感し、その企業から力織機10台を継承することになった。こうして2011年、坂本織物で真田紐製造が始まった。

坂本織物で製造する真田紐。古い力織機が生みだす、ふっくらとした ”耳” が、たおやかな表情をつくる。

転機が訪れたのは、2015年の岡山県からの依頼。「おかやまマラソン」の完走者に贈呈するメダルの紐として、地元の伝統工芸である真田紐を使用したいとのことだった。1万5000人分、なんと1万5000mもの真田紐の製造が依頼される。

坂本織物は2015年に開催された「おかやまマラソン」のメダル紐から参画。

世界にひとつしかない備前焼のメダルと、毎年デザインが変わる真田紐のオリジナルメダルを楽しみにしている人も多い。

これがきっかけで、坂本織物の真田紐が広く知られるようになる。スポーツ大会等を主催する団体からメダル紐の依頼が増え、さらには、2023年に開催された「G7倉敷労働雇用大臣会合」で、代表団への贈呈品として真田紐のストラップ製造も依頼された。

2023年に開催された「G7倉敷労働雇用大臣会合」では国旗のデザインモチーフにしたストラップを製造。

右上から、アメリカ・カナダ・イギリス・イタリア、下段左からフランス・ドイツ・日本・EU。

特性をいかして

新たな商品を開発

真田紐の製造を開始して以降、時代の流れに合わせてさまざまな挑戦を続ける坂本織物。

当時、1ロット1000m単位、3ロット3000m以上での販売が主流だった真田紐を、一般の消費者が日常でも使いやすい2m巻の真田紐の販売もスタート。

また、色や柄が控えめなものが多かった真田紐のラインアップに、鮮やかで明るい色を導入し、図柄のバリエーションも拡大させた。織物であることから色柄の制約が多い中で、いかにオリジナリティーのあるデザインを考えていくかに、おもしろみを感じると坂本さんは言う。

さらに真田紐の用途も、結び紐以外に幅広く展開。もともと江戸時代に由加山土産として人気だったことから、土産物としての用途を考えた。最初に真田紐のストラップ、ネックストラップを考案。その後もペット用の首輪など、細幅織物であることを生かした商品を次々と開発した。

「商品開発を続ける中で、一番手応えを感じたのは靴紐でした。『頑丈さ』『ほどけにくさ』という真田紐の特性と、靴紐に求められるものがマッチしたのだと思います。また色や柄を豊富に取り揃えることで、靴紐を変えるだけで手軽におしゃれができるという点も良かったのではないでしょうか」

坂本織物では現在、幅6mm〜30mmまでの真田紐を製造する。靴紐のほかには、コンパクトな工芸品のお土産という点から、キーホルダーが土産物として人気に。現在、坂本織物では靴紐、キーホルダー、バッグのショルダー紐が主力商品となっている。

ちょっとしたギフトとしても人気の真田紐の靴紐。

画像提供/坂本織物

坂本織物の

真田紐のこだわり

強靱さとほどけにくさが特徴の真田紐。この特徴の秘密は、製造工程にある。真田紐は力織機により経糸に強烈なテンションをかけながら、太い緯糸を経糸に対し直角に強く打ちこみ、圧縮しながら織りこまれていく。この製造工程により伸縮性がなくなり、強靱さが生まれる。

通常の糸だと、テンションに耐えられずに切れてしまう。そのため真田紐づくりには、テンションに耐えられるような強靱な糸を選ぶことが重要だという。

坂本織物では木綿の糸であることにもこだわる。倉敷・児島は干拓地での綿花栽培が盛んで、綿の産地だったという歴史があることが理由。昔から児島でつくられてきた真田紐も、ずっと木綿を使用していた。坂本織物は、その歴史も継承している。

真田紐の製造は、糸染めから始まる。糸染めは同じ児島地域にある専門事業者に依頼。割糸染した糸を、整経・織りつけ・本織・検品といった工程を経て、真田紐が製造される。割糸以降の工程はすべて坂本織物で行い、完成まで約3週間程度かかるという。

画像提供/坂本織物

画像提供/坂本織物

画像提供/坂本織物

画像提供/坂本織物

伝統ある工芸品を守りつつ

国内外に真田紐を広めたい

坂本織物では、倉敷市内で材料や製造を完結できる製品づくりを目指しているが、木綿糸だけはどうしても倉敷産にできなかった。現在、倉敷では製品に使用する綿花栽培が行われていないことが、その理由。しかし、2024年、倉敷市内の耕作放棄地となっていた場所に綿花畑をつくり、無農薬で綿花栽培に挑戦し、糸をつむぎ、製品に仕立てるまでを一貫して行っているという1人の男性に出会う。この出会いにより、念願だった倉敷産の綿を使い「倉敷産の素材のみを使用した真田紐」が誕生した。

坂本織物は、刺繍や紐、家紋などを背中に縫い留めることで、災いから身を守るとされている古くからの習慣「背守り」をもとに、赤ちゃん用の付け襟に倉敷綿で織った真田紐を縫い留めた前垂れを開発。赤ちゃんの健やかな成長を願うお守りとして2024年「倉敷真田紐 背守り」として商品化した。

「赤ちゃんが着ける前垂れ(付け襟)に、真田紐のリボンをあしらいました。倉敷ならではの赤ちゃんの御守りとして、お祝い等で贈っていただけたらと思います」。

champ de coton KURASHIKI(シャンデコトン倉敷)の、楠戸俊宣さんと協働して開発した、赤ちゃん用の前垂れ。オフホワイトの無垢な色味と、やさしいコットンの風合い。真田紐でつくられた襟のリボン部分は、前にしても背中に回しても使用できる。

さらに2025年には、由加神社本宮とコラボレーションして「真田紐お守り」が誕生した。江戸時代、由加山参道の土産品として販売されていた真田紐が、時を超えて繋がった。

「今後は、海外の方にも親しんでもらえるようにしていきたいです。すでに海外の方に手を取っていただいていますが、オンラインショップの多言語化や、文化的な背景も含めて海外の方にもっとアピールできたら」と坂本さんは意気込む。

坂本織物では今、真田紐づくりに欠かせない力織機のメンテナンスについて課題があるという。力織機を使用する製造工場の減少に伴いメンテナンスできる人も減少。現在、力織機のメンテナンスをお願いしている人から、ノウハウや技術を学び、自社でメンテナンスを可能にすること目指している。

唐琴の真田紐製造は坂本織物1社のみとなった。さらに岡山県内でも坂本織物のみ。坂本織物では2016年「倉敷真田紐」の商標登録を申請。真田紐を倉敷の児島・唐琴の伝統工芸品として守りながら、国内外のより多くの人へ広めていくためだという。

児島の繊維産業の歴史を語る上で欠かせない真田紐。地元の歴史と伝統を守り、後世に継承していくため、坂本織物は唐琴の地で力織機の音を響かせる。

(2025年7月取材)

関連記事