MANIWA

MAGAZINE ふるさと図鑑

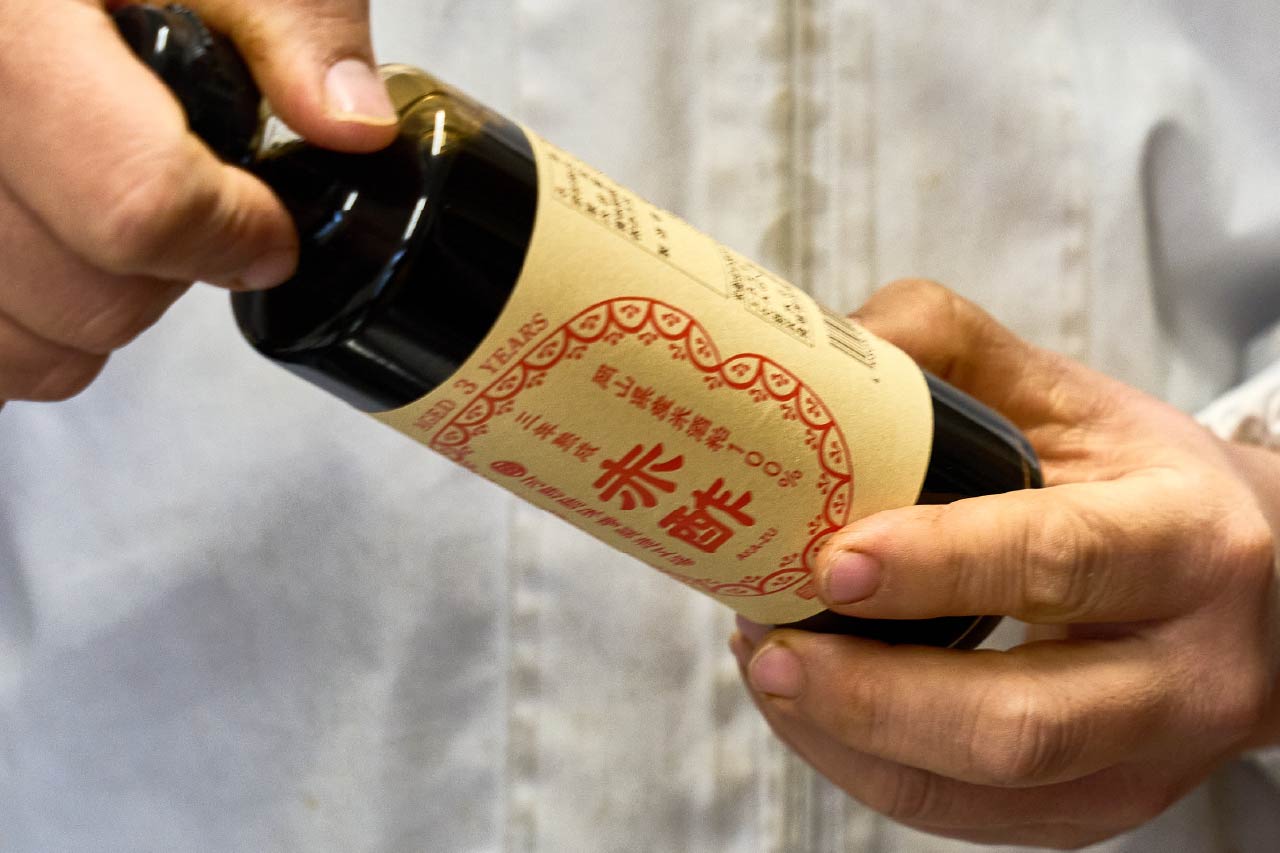

3年熟成赤酢

3年熟成赤酢|有限会社 河野酢味噌製造工場

熟成させた酒粕でつくる赤酢

真庭に息づく発酵文化を伝える

岡山県北部・真庭市久世地区にある有限会社河野酢味噌製造工場。明治時代から酢・味噌・醤油などを醸造する。同社が2021年(令和3年)より販売しているのが「3年熟成赤酢」。近年需要減少となっている酒粕を酒蔵から購入し原料とした3年熟成赤酢は、酒粕の熟成によって旨味が増し、豊かな味と香りが特徴。栄養価が高く、純米酢よりもライトな酸味で人気を得ている。

明治中期より続く酢の醸造

真庭市役所が所在する真庭市久世。江戸時代には天領(江戸幕府直轄地)を治める久世代官所の陣屋町として。そして姫路と松江を結ぶ「出雲街道」沿いの宿場として栄えた。その出雲街道沿いに河野酢味噌製造工場がある。

1888年(明治21年)、現在地で初代・河野 清治郎(こうの せいじろう)が米酢の醸造を始めた。大正時代、二代目・河野 秀男(こうの ひでお)が味噌づくりも始めるようになり、やがて醤油の醸造も開始する。

創業136年を数える醸造所を現在切り盛りするのは、五代目となる河野 尚基(こうの なおき)さん。家業の継承を見据え、大学では醸造学を専攻。卒業後、京都の味噌製造業への就職を経て、25歳で帰郷。2023年に河野酢味噌製造工場の代表に就任した。

河野酢味噌製造工場では2018年(平成30年)より、赤酢の製造を開始。2021年に「3年熟成赤酢」として発売した。赤酢は別名「粕酢」と呼ばれるように、酒粕を原料としている。純米酢に比べて赤みを帯びていることからその名が付いた。江戸時代、関東地方では酢飯には赤酢を用いるのが一般的だったという。

もともと西日本では赤酢の需要は少なかったが、コロナ禍によって時間に余裕が生まれたこともあり、料理好きな人を中心に赤酢に関心を持つ人が増えたという。今では岡山県外の寿司屋をはじめとする料理人が3年熟成赤酢を求めるようになり、訪日外国人の方が赤酢を買い求めることも少なくない。

発酵仲間からの相談が

赤酢製造のきっかけに

2017年頃、真庭市勝山の御前酒蔵元 辻本店から、近年需要が減少し余っていた酒粕の有効な使い道はないかと相談を受けたことが、3年熟成赤酢の誕生のきっかけとなった。

河野酢味噌製造工場・五代目の河野 尚基さん。

当初、調査を重ねながら赤酢の試作を行ったが、そのレシピは寿司酢としての利用を想定したものだったため、酸味の強い赤酢ができあがった。地元の食文化を考えると酸味が強すぎて地域に合わないと考え、酸味を抑えたライトな味わいを目指して調整を重ね、2018年に3年熟成赤酢が完成した。

原材料は、酒粕(岡山製造)のみ。3年間貯蔵熟成させ旨味とコクを引き出した赤酢。

岡山県産米を使って岡山県の酒蔵が製造した酒粕のみを使った河野酢味噌製造工場の3年熟成赤酢。地元のものを使って、地元ならではの味をつくりたいという河野さんの強い思いが込められている。

「赤酢は酒粕が原料なので、旨味と深いコクがあるのが特徴です。酸味はツンとくるような感じではなく、まろやかさがあって柔らかな味わい。香りもやさしいです。お寿司はもちろんですが、軽やかな酸味なので、酢の物やギョウザ等の点心のタレ代わりなど、酢を直接かけたり漬けたりするものに使うのもおすすめです。鶏肉の甘酢煮、サラダにかけるドレッシングのベースなど、いつもの調味料を赤酢に変えて酢のおいしさに出会ってもらえたら」。

手塩にかけて育てる酢酸菌

3年熟成赤酢の製造は、酒粕の熟成・アルコール発酵(醪液づくり)・圧搾・酢酸発酵・熟成・濾過の工程を経て製造される。

赤酢づくりは、酒蔵から入荷した酒粕を熟成させるところから始まり、熟成により酒粕に含まれる酵素の作用によって旨味が増していく。河野酢味噌製造工場では、酒粕を入荷から3年の歳月をかけて熟成。熟成により酒粕は赤みを増していき、赤酢特有の色味となる。

3年熟成させた酒粕の糖を酵母が分解して、アルコール発酵が行われて醪液となる。蔵の壁や梁や柱には創業時から「蔵付酵母」が住み着いており、この蔵付酵母も醪液づくりに作用しているという。

酒粕がすべて醪液になるには約1か月。河野酢味噌製造工場では3度に分けて段階的に醪液をつくっていく「三段仕込み」。醪液からは、ほんのりと奈良漬けのようなアルコールの香りが漂う。

醪液ができあがると、圧搾の工程に入る。醪液を丁寧に袋詰めし、圧搾機で搾っていく。河野酢味噌製造工場では「キツネ」と呼ばれる桶を使って手作業で袋詰めし、「舟」と呼ばれる昔ながらの圧搾機を使用。袋詰めされた醪は圧搾機に並べられ、自重によって自然に液が染み出してくる。最初に出てきた液は、日本酒と同じく「荒走り」と呼ばれる。

自重である程度搾られたら、圧搾機を操作して手動で圧をかけていき、さらに液を搾り出していく。この作業は「攻め」と例えられる。圧搾にかかる日数は2日間。一度の圧搾で諸味から半分程度の液が抽出できる。

こちらが「キツネ」と呼ばれる木桶

手作業で黙々と作業が行われる

顔色を伺い、耳をすまして

酢酸菌の声をきく

抽出液をタンクに移し、発酵中のほかのタンクから酢酸菌(さくさんきん)がつくった膜を移植。酢酸菌が液に入ると、菌の作用で酢酸発酵が行われる。酢酸菌は抽出液内にあるアルコールを分解して、酢酸を生み出す。これが酢特有の酸味になる。

河野酢味噌製造工場では酢酸発酵に機械を使用せず、酢酸菌の自然の営みにまかせた静置発酵(せいちはっこう)という方法を採用している。量や気候によってかかる日数は変わり、平均すれば2〜3か月かかるという酢酸発酵は、時間をかけることによって発酵と同時に熟成され、まろやかな酸味の酢が生まれる。

液体表面に現れる膜の表情などを見ながらフタの隙間の大きさを調整することで、温度や酸素の供給量を調整し、常に酢酸菌が活動しやすい環境を整える。「状況によっては深夜でも酢酸菌の様子を見に来ます。わたしにとって酢酸菌は、畜産家の方が家畜を育てるのと同じような感覚です」と河野さん。

酢酸発酵と熟成を経たのち、別のタンクへと2回移し替え、さらに熟成させる。移し替えた際、酢が空気に触れることで、香りが豊かになり柔らかな味わいに。ワインでいうデキャンタと同じような効果が得られるという。その後、濾過して瓶詰めし3年熟成赤酢が完成する。

素材の個性を生かすのが

醸造家の腕の見せどころ

赤酢の製造において、どれくらいの酒粕を使うのかが大きなポイントで、各醸造所の個性が出る部分だという。河野酢味噌製造工場の赤酢づくりでは、米の面付近に旨味成分が多く存在する純米酒の酒粕を中心に使用している。吟醸酒はスッキリとした雑味の少ない味わいを目指すため、純米酒よりも精米歩合が大きくなるので、旨味が多い部分は削られてしまう。しかし赤酢づくりでは、旨味があった方がおいしくなるため、河野酢味噌製造工場はより旨味が多く残っている純米酒の酒粕にこだわっている。

さらに酒粕が納品された後、3年という長い時間をかけて熟成を行っているのも河野酢味噌製造工場のこだわり。時間をかけて寝かすことで、酒粕に含まれている酵素によってタンパク質が分解されてアミノ酸になり、旨味が増していく。旨味は酸味や塩味などをくるめる特性があるため、旨味が多い酢は酸味がまろやかになるという。

また、河野酢味噌製造工場では、完全発酵させないことでアルコール分を抑え、甘味と酸味のバランスを取って醪由来の甘みを大切に「甘さ」と「うまさ」を繋げている。

「当社では仕入れる酒粕の原料米や状態、味など全ての条件が違いますし、さらに、製造ロットごとに味わいが微妙に異なります。味わいが違ってくるのは、本来自然なこと。ワインなどと同じように、時季ごとの味の個性を楽しんでもらえたら。時季ごとの素材の特徴や個性を均一化するのではなく、個性を生かすのが醸造家としての腕の見せどころではないでしょうか。発酵食品づくりの主役は、あくまで微生物。私たち人間が、微生物の生活に合わせて、人間は微生物の働きをちょっとだけ道案内してあげるだけです」と河野さんは話す。

手作業にこだわった

糀づくり

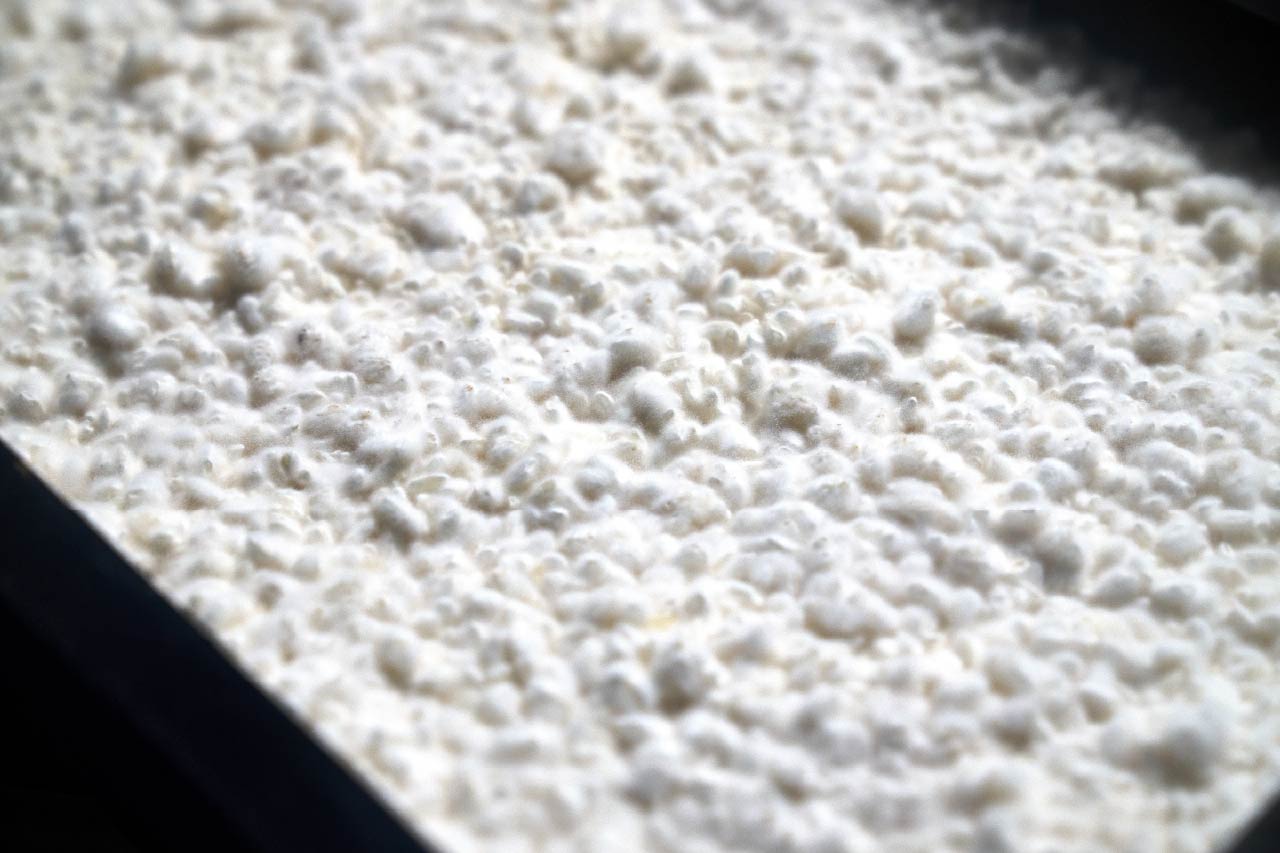

発酵に欠かせないのが糀。洗米して蒸した米は、手を使って広げられ、かたまりをほぐしながら冷ましていく。

麹菌が活動するのに適した温度になったところで、発酵機の中に米を入れ、麹菌を混ぜて撹拌する。そして麹蓋(もろぶた)に米を広げる。古いものだと創業時に近い年代の麹蓋も現役。長年使用されている麹蓋の中にも麹菌が住み着いているという。

手を使って作業することで、手の甲で米の温度を感じて、麹菌にとって適切な温度を見極められると河野さん。

その後、麹蓋を室(むろ)に移し、室の中で二晩寝かす。室の中は室温が約30度、湿度が約60%に保たれており、麹菌が活動しやすい環境になっている。河野酢味噌製造工場でつくる糀は、とけやすく柔らかいのが特徴だという。麹菌は「種」とも表現され、河野さんは「糀づくりは花を咲かせる作業」と語る。

「発酵の街・真庭市」を発信

河野さんは「真庭市は発酵に適した地理的条件が揃っている」と語る。旭川という軟水の河川に加え、旭川の支流である備中川は源流時点から中硬水。真庭市北房地区から新見市にかけて広がるカルスト台地によって、硬水の河川が生み出されている。市内に軟水・硬水の両方の河川が流れ、それらが合流するのは、日本では極めて珍しい。

また真庭市は盆地で、標高も高いことから、冬は寒く、寒暖差が激しいため、米をはじめとする農作物が育ちやすい環境となっている。発酵には水と気候が非常に重要。豊富な水と気候という恵まれた条件があるため、真庭市域では古くから酒づくりが盛んだった。現在は酒蔵は市内に2軒のみとなったが、一時は現市の範囲に10軒以上の酒蔵があったという。

真庭市内で発酵食品の製造に関わる若手たちにより、地元の発酵食品の認知拡大を目指し結成された「まにわ発酵’s(ハッコウズ)」という組織がある。河野酢味噌製造工場のほかに、老舗酒蔵・辻本店と落酒造場をはじめ、チーズ・ワイン・ビール・パンなどの発酵食品の製造者が在籍しており、2012年(平成24年)に結成され、3年熟成赤酢が生まれたきっかけにもなった。

「発酵食品製造に適した真庭の地で、発酵食品の良さを伝えていきたいと思っています。たとえば日本の糀は、世界中のトップシェフが認めており、多くのレストランで注目されているんです。糀をつくる『麹菌』は日本にしか住んでおらず、『国菌』に認定されています。しかし多くの日本人はそのことを知りません。糀をはじめとした発酵食品の文化を広く知ってほしいんです」と河野さん。

「赤酢の価値を高めるとともに、酒粕の新しい使い道・利用価値などを創出し、日本の発酵文化を守りながら「発酵文化の街・真庭市」を多くの人に知ってもらいたい」と、河野さんは今後の展望に胸を膨らませる。

(2024年11月 取材)

関連記事