児島駅 vol.1

MAGAZINE あの駅この駅

岡山駅からはじまる瀬戸内めぐり

【あの駅この駅】児島駅 vol.1

秋の瀬戸内、ファインダー越しの本島

瀬戸内の島々を舞台に、3年に一度開かれる「瀬戸内国際芸術祭」(以下、芸術祭)。2025年は春・夏に続き、いよいよ秋会期が10月3日から始まります。日差しも落ち着いた穏やかな気候の中、多島美を楽しみながら、作品鑑賞パスポートを手に島々や沿岸部に点在する現代アートを巡ることができます。

瀬戸内海に浮かぶ島の9箇所に香川県沿岸部の5箇所が加わり、全14箇所で展開。そのひとつが、香川県丸亀市にある本島(ほんじま)。江戸時代の港町の面影を残す本島は、芸術祭期間中はアートが島の暮らしと風景に溶け込み、歩くごとに新しい発見があります。

案内役を務めてくれたのは、中国統括本部岡山保線区で保線業務に携わる久保田 航海(くぼた わたる)さん。2025年9月から2か月間、西日本旅客鉄道株式会社 岡山支社ふるさとおこし本部に「留学」し、地域活性化の取り組みに参加しています。

児島〜本島おすすめコース ▶▶▶

- spot 1 岡山駅〜本島

秋の瀬戸内、ファインダー越しの本島 >

岡山駅 8:40発~児島駅 9:08着

児島観光港 9:30発~本島港 10:00着 - spot 2 木烏神社

海と島の暮らしを見守る、海辺の神社 > - spot 3 海をやすませるレストラン

海の恵みと、人のぬくもりにつつまれて > - spot 4 塩飽勤番所跡

潮と船に生きた人々、海から陸へ受け継がれる技術 > - spot 5 笠島まち並保存地区

海風に揺れる町並み時を超えて息づく暮らし > - spot 6 HONJIMA STAND

本島を想う気持ちが、未来を紡ぐ >

本島港 16:45発~児島観光港 17:15着 - 岡山駅〜本島の鉄道と船の時刻表はこちら

JRおでかけネット

むくじ丸海運有限会社

船からしか見られない

瀬戸大橋の絶景

spot 1 岡山駅〜本島

本島へのアクセスは、岡山駅からスタート。瀬戸大橋線に乗車し約50分で児島駅へ。駅から徒歩約10分の場所にある児島観光港から、定期船「むくじ丸」に乗って約30分の船旅で本島に向かいます。

久保田さんにとって、本島は今回が初めての訪問。以前、2016年の瀬戸内国際芸術祭の際に、直島を訪れたことがあるそうで、「写真を撮るのが好きなのでふらっと出かけました。今回も、どんな景色や出会いがあるのか楽しみです」。

瀬戸大橋線の車内から、のどかな風景を撮影する久保田さん。

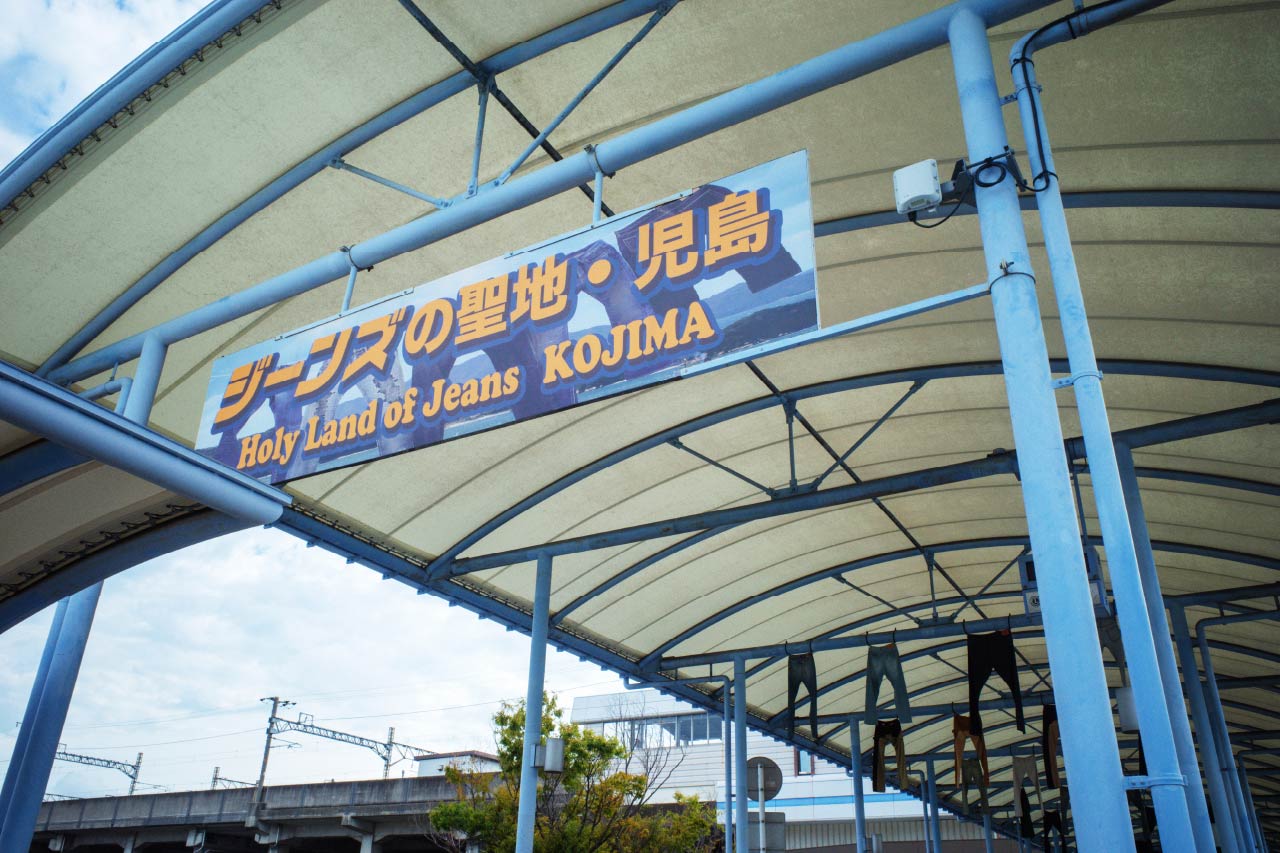

児島駅に到着し、デニムが掲げられた駅前の装飾を撮影。

カメラは久保田さんが所有するなかでもコンパクトなカメラRICOHのGR。「家族みんなカメラ好きで、子どもの頃から自然と影響を受けました。気になったものをひたすら撮っています」。

児島港から本島へ向かう航路の見どころのひとつが、瀬戸大橋の真下をくぐる瞬間。

「ぜひ注目してほしいスポット」として教えてくれたのは、芸術祭を15年にわたって支えてきたNPO法人 瀬戸内こえびネットワークの斉藤 牧枝(さいとう まきえ)さん。

芸術祭を支えるボランティアサポーター「こえび隊」の管理・運営を行い、島のことを知り尽くす斉藤さんが、真っ先におすすめしてくれたのがこの橋の下を通るタイミングでした。

瀬戸大橋を鉄道や車でわたることはあっても、海から瀬戸大橋を見上げられるのは、船ならでは。

「ものすごい迫力です。船のしぶきと潮風を浴びながら、頭上に迫る大きな橋桁を見上げる瞬間は、独特なスリルもありました!」と久保田さん。

瀬戸大橋の下を抜けた船は、ほどなくして本島港に到着。

港を降りると、おだやかな島の空気と、ゆったりとした時間が流れ始めます。

SETOUCHI PHOTO

撮影:久保田 航海

海と島の暮らしを見守る

海辺の神社

spot 2 木烏神社

旅の最初に立ち寄ったのは本島スタンドから歩いて約7分の場所にある「木烏(こがらす)神社」です。実はこの神社も瀬戸内こえびネットワークの斉藤さんおすすめの場所です。

本島の玄関口・泊に鎮座する木烏神社は、島内で最も大きな神社です。本殿は延宝2年(1674年)、拝殿は明治30年(1897年)に再建された歴史を持ち、境内には市の有形文化財に指定されている鳥居や芝居小屋「千歳座(ちとせざ)」などもあります。

神社の名は、日本武尊(やまとたける)の伝説に由来します。瀬戸内海を航海中、濃い霧に包まれて困っていたところ、一匹の烏(からす)が現れて進路を示し、その烏が帰っていった地に社を建てて祀ったことが、木烏神社のはじまりとされています。

この島には、木烏神社のように海辺や海を見渡す場所に神社が多く建てられており、そこには「航海の安全を祈る」という島の人々の想いが込められているといいます。

千歳座(市指定有形文化財)

文久2年(1862年)建立。木烏神社の境内にある芝居小屋で、昭和61年(1986年)には文化庁の調査を受け、塩飽大工による高度な技術が高く評価されました。現在は一般公開されておらず、年に2回、盆踊りと塩飽本島合同文化祭のときだけ舞台が開かれます。

木烏神社 鳥居(市指定有形文化財)

寛永4年(1627年)建立。大坂城築城に関わった薩摩の石工・紀加兵衛と、地元の九郎兵衛らによって造られました。太く力強い石組みは、当時の塩飽の繁栄を物語っています。様式は明神鳥居で、笠木の両端が丸く盛り上がった独特の形状が特徴です。

海の恵みと

人のぬくもりにつつまれて

spot 3 海をやすませるレストラン/島娘

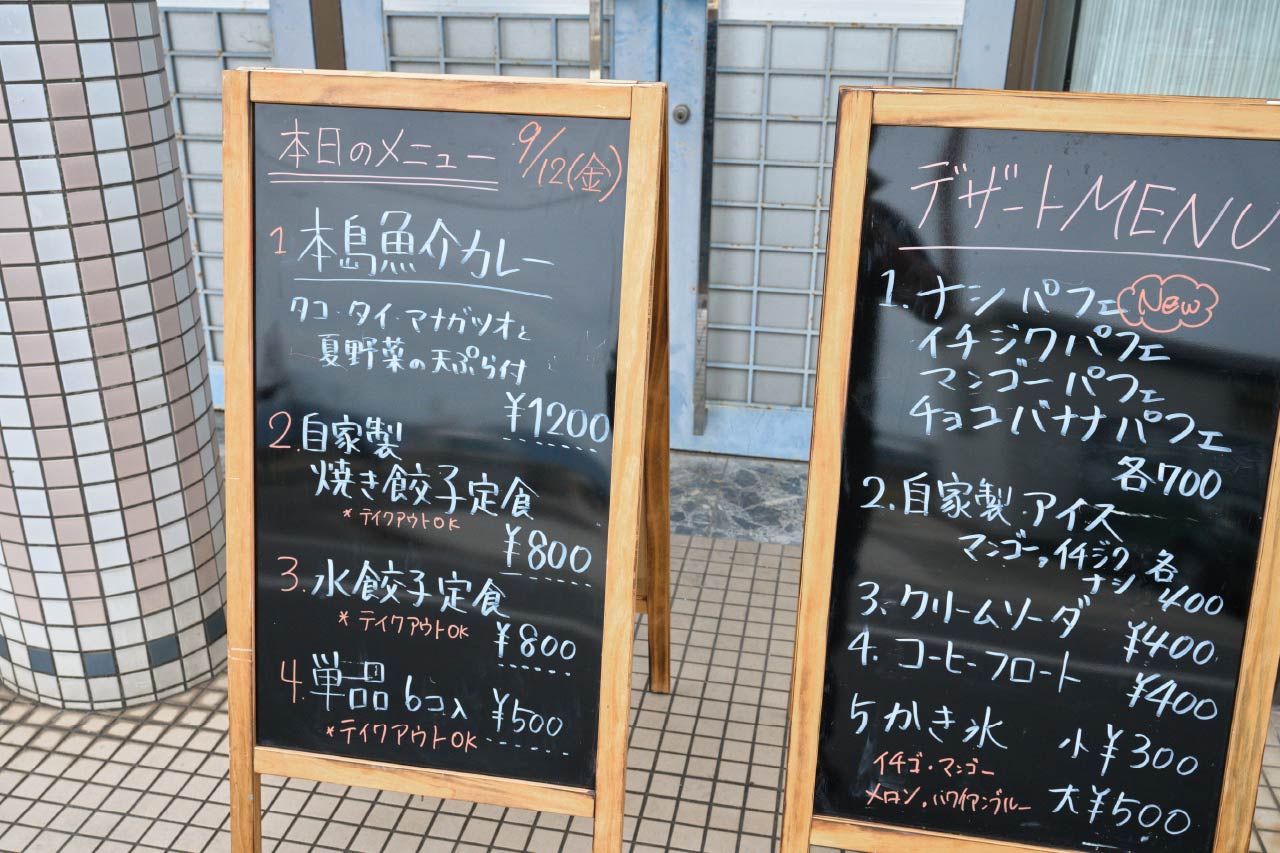

木烏神社を出るとちょうどお昼どき。斉藤さんに教えてもらった、本島港からほど近い、タコ飯が名物の食事処「島娘」を訪ねてみることにしました。港から歩いて1分ほど、すぐ近くにあるはずのその場所では、別のレストランが営業しているようす。聞けば「島娘」は瀬戸内国際芸術祭の会期中のみオープンする店舗とのこと。

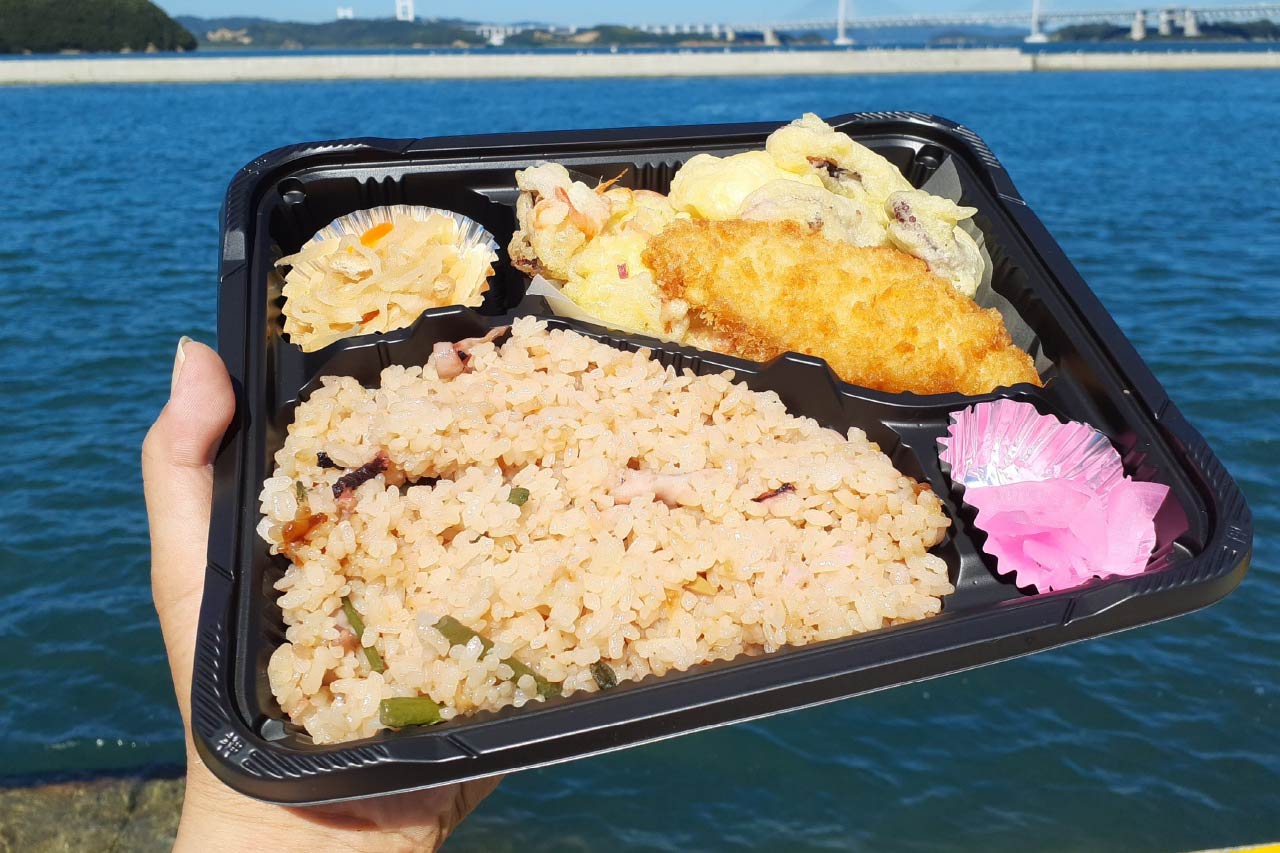

タコ飯は芸術祭期間中の楽しみにとっておき、今回は「海を休ませるレストラン」でランチをいただくことにしました。

久保田さんが注文したのは、「潮替わり 本島魚介カレー」。隠し味の魚の出汁に加え、その日水揚げされた魚介類がトッピングされる、まさにその日の潮で変化する一皿。地元産の夏野菜の天ぷらも添えられ、見た目にも食べ応えにも大満足のランチ。

このレストランは、株式会社塩飽フィッシャリーズが手がける飲食事業のひとつ。「島娘」とは同じスペースを共有し、芸術祭の期間中は共同で営業していると言います。

潮替わり 本島魚介カレー

「海を休ませるレストラン」、その印象的な店名の由来を、シェフの大石佑紀(おおいし ゆうき)さんに伺いました。

「地元の魚がだんだん獲れなくなってきている中で、海に負荷をかけすぎない漁業の形を考えたいと思ったんです。本島では今も漁業が主な産業ですが、ここ2〜3年で地魚が減少して漁師の収入も安定しづらくなってきました。そんな状況に対して、私たちにできることがないかと思ったのが、この取り組みのはじまりでした」

具体的にはどのような取り組みをされているか聞いてみると「ひとつは養殖へのシフトです。ここ2年ほどは、生で食べられるサバの養殖を始めています。少しずつでも定着させて、漁師が収入を得られる選択肢を増やしていけたらと思っています」と、笑顔で答えてくれました。

飲食業の枠にとどまらず、地域の漁業に関わるサポートも行う大石さん。「島娘」の運営にも関わりながら、持続可能な島の暮らしに向けた取り組みを続けています。

大石さんに島で暮らすことの魅力を尋ねると、こんなふうに答えてくれました。

「一番は、みんなが伸び伸びと自由に暮らしていることだと思います。子どもが3人いるんですが、島の人たちはよく声をかけてくれたり、あたたかく見守ってくれます。少子高齢化が進んで、人口は減っていますが、子育てにはとても向いている場所だと思いますよ」

会話することで見えてくる、もう一つの本島の表情。

そこには、海とともに生きる人々の知恵と、誰かを支えようとする想いが、息づいていました。

芸術祭期間中のみ食べられる

島娘の「名物たこ飯」

「島娘」では、芸術祭会期中の“本島のお母ちゃん”たちがつくる手作りの料理も並びます。

地元の漁師がその朝獲ってきた新鮮な魚介を使い、余計な手を加えすぎない素朴な味つけ。派手さはないけれど、素材の力を感じる、滋味深い料理です。

潮と船に生きた人々

海から陸へ受け継がれる技術

spot 4 塩飽勤番所跡

本島は、周囲約16kmの小さな島。徒歩やレンタサイクルで巡るのにぴったりです。陽射しもやわらいだ初秋、穏やかな景色の中を「塩飽勤番所跡(しわくきんばんしょあと)」まで歩いて向かいました。

塩飽勤番所は、かつて塩飽諸島を治めた船方衆の代表「年寄」が交代で政務を行った場所です。寛政10年(1798年)に建てられ、朱印状など重要な文書が保管されていました。明治の廃藩置県後は本島村役場や支所として使われ、昭和45年年(1970年)に国の史跡に指定。昭和52年(1977年)には復元され、現在も塩飽の歴史を今に伝えています。

塩飽勤番所顕彰保存会の会長 信原清さん

「塩飽の歴史を知りたいなら、まずはここからですね」と話しかけてくれたのは、塩飽勤番所顕彰保存会の会長・信原清さん。定年後に島へ戻り、約10年前からガイド活動を始め、今も多くの来訪者に島の魅力を伝え続けています。

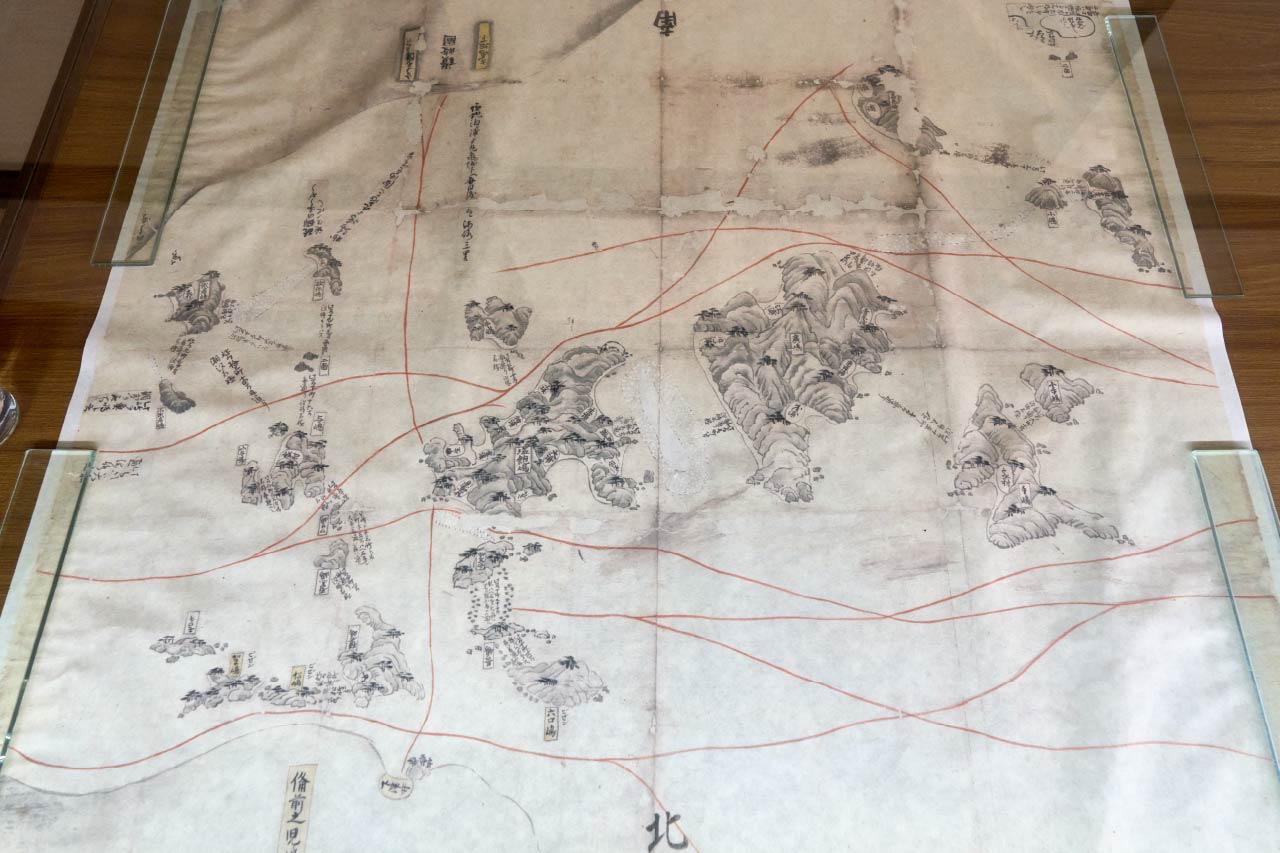

本島は、かつて「塩飽島」とも呼ばれ、塩飽水軍の拠点として栄えました。水軍といっても戦をするのではなく、海運に長けた水夫の集団で、瀬戸内の複雑な潮流で磨かれた操船技術と造船技術を強みにしていました。豊臣秀吉から領地と自治権を与えられ、650人の「人名(にんみょう)」と呼ばれる船方衆が島を治めていました。その代表4人が「年寄」として政務を担い、塩飽は特別な自治を実現していたのです。

咸臨丸(かんりんまる)の模型。1857年にオランダで建造され、幕府海軍創成期の主力艦となった。1860年には艦長に勝海舟、通訳にジョン万次郎、福沢諭吉らとともに、多くの塩飽の水夫も乗艦し、37日間かけてサンフランシスコに到着。日本の船として初めて太平洋を横断し、塩飽水軍の高度な操船技術が、歴史的航海を支えたといわれる。

江戸時代の塩飽諸島の地図には、「塩飽島」と書かれている。

圧倒的な知識量で、本島の歴史について教えてくれる信原さん。

江戸期には徳川家の直属水軍としても活躍しましたが、中期以降は衰退。その後は船大工たちが全国へと活躍の場を広げ、「塩飽大工」として神社仏閣などの建築に関わるようになります。信原さんによれば、吉備津神社や備中国分寺の五重塔などにも、塩飽出身の棟梁の手が入っているそうです。

館内には、鉄の筒で湯を沸かす「鉄砲風呂」などの展示もあり、当時の暮らしを感じることができます。「塩飽島」という名の由来は、「藻に塩をつけて焼いた作業」から来ているという説や、「塩が湧くように採れた」ことに由来する説が残っていると教えてくれました。

鉄の筒で加熱する「鉄砲風呂」。外側が木製のおけになっており、入浴しやすい。昭和まで実際に使われていた。

「船箪笥」と呼ばれる桐製の収納家具は、鉄で補強され、気密性が高く、万一の沈没時でも浮かぶほどの構造だったそうです。こうした工夫からも、当時の知恵と技術の高さがうかがえます。

島には戦火を免れた古い文化財が多く残っており、丸亀市にある文化財の約3分の1が本島に集中しています。仏像や古文書をはじめ、貴重な資料を間近で見ることができるのも魅力のひとつです。

廻船業を支えるために工夫を凝らした桐製の船箪笥(たんす)。

秋会期がスタートする瀬戸内国際芸術祭の会場のひとつとしても、注目される本島。かつての廻船業や採石場の歴史、塩飽大工の技術にリンクする、アート作品が展示され島全体が舞台となります。

歴史を知ることで、アート作品の見えかたも大きく変わってくる。静かな海と、今も息づく文化の中で、本島は過去と現在がゆるやかにつながる特別な場所として、訪れる人に深い学びをもたらしてくれます。

海風に揺れる町並み

時を超えて息づく暮らし

spot 5 笠島まち並保存地区

塩飽勤番所跡を後にして、歩いて20分ほど。向かったのは、「笠島まち並保存地区」。

本島の西側にあたるこのエリアは、かつて笠島城(現在は城跡のみ)の城下町として栄えました。中世には塩飽諸島の政治・経済の中心地として発展し、今もその面影を色濃く残しています。

町の通りは、見通しが利かないようにわざと曲げられ、T字路や十字路が複雑に交差しています。これは、外敵の侵入を防ぐための城下町特有の町割りで、防衛の知恵が随所に感じられます。

集落には、町家形式の住宅や寺社が並び、江戸時代の建物が十数棟、明治時代のものが20棟ほど現存しています。格子窓や虫籠窓、なまこ壁、千本格子といった意匠には、塩飽大工の高度な技術が今も息づいています。この歴史的価値が認められ、1985年(昭和60年)には国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

町並みの一角にある「笠島まち並保存センター(真木邸)」に立ち寄りました。

築200年弱というこの建物では、江戸後期の古民具などが展示され、当時の暮らしに触れることができます。同施設の管理を務める石井常和(いしい つねかず)さんに案内していただきました。

笠島まち並保存センターの石井常和さん

保存地区を歩いていると、家々の軒先に暖簾が揺れています。よく見ると、暖簾に小さな文字が。「これは町並み保存協力会の会長が発案して、2年ほど前から始めた取り組みなんです」と石井さん。のれんに書かれているのは屋号で、江戸時代には名字を名乗れる人が限られていたため、多くの家では屋号で呼び合っていたそうです。「こめや」「とや」「たてくさや」といった職業にちなんだもののほか、「一号」「二号」といった呼び名もあったといいます。

軒下に目をやると、塩飽大工の技が光る装飾にも出会えます。たとえば、建物の軒を支える三角形の補強材「持ち送り」には、雲のような形をしたものがあり、職人の遊び心が垣間見えます。

町家の特徴である「虫籠窓」は、厨子(つし)二階と呼ばれる低い二階に設けられた小窓で、通風や採光のための工夫が施されています。歩きながら建物を見上げるだけでも、この町の技術と美意識を感じることができます。

保存センターの敷地内にあった井戸をのぞき込みながら、「島には井戸が多いんですか?」と尋ねると、石井さんは「だいたいの家にありますね。今は丸亀から水道が来ていますが、水道が通ったのは昭和に入ってから。井戸の水は真水で、島に川はありませんが、200メートル級の山が三つあって、水源はそこからでしょう。水に恵まれていたことも、この島が塩飽の中心として栄えた理由のひとつかもしれません」と教えてくれました。

通りを歩いていた時にみつけた、石標に刻まれた「マッチョ」という文字についても聞いてみました。

「マッチョ通りは、かつて島で最も賑わっていた町家通りだったと言われています。『マチヤ』『マチャ』『マッチョ』と訛っていったんでしょうね」と石井さん。静かな街並みに、思わずくすりと笑ってしまう名前の由来がわかりました。

右端に写っている石碑をよく見ると「マッチョ通り」の文字が。

町並みを歩いていると、昔の暮らしや人々の営みが自然と目に入ってきます。建物のつくりや通りの形、今も使われる井戸、そして地域の人々が語ってくれる話のひとつひとつが、この町の歴史を物語っています。歩くことで見えてくるものがあり、聞いてみなければわからないことがあります。そんな発見が積み重なる場所でした。

本島を想う気持ちが

未来を紡ぐ

spot 6 HONJIMA STAND(本島スタンド)

島内を巡り、ゆったりと流れる時間と島の記憶に触れたあとに立ち寄ったのが、「HONJIMA STAND(本島スタンド)」。本島港から歩いてすぐの場所にあり、フェリーの出港前にひと息つくのにぴったりのスポットです。

瀬戸内海を目の前に望むテラス席では、気ままにくつろぐ猫たちの姿が。潮風とともに、旅の余韻を味わえるような、静かな時間が流れていました。

話を伺ったのは、店長の庄井 昇太(しょうい こうた)さん。香川県の丸亀港から船で通っているそうで、片道わずか30分。香川側からも岡山側からもアクセスしやすい本島の立地に、少し驚かされます。

「ただ、あの景観が好きなんです。海が広がって、瀬戸大橋が見える。一度遊びに来た時に、この景色の中で仕事ができたらいいなと思ったんです」

そう語る庄井さんは、直感の通りにこの地で働くことを選んで現在の会社に就職、今はHONJIMA STANDの店長として運営を担っています。

HONJIMA STAND の店内。窓にむいた席からは瀬戸内海が一望でき、屋外にはテラス席もある。

HONJIMA STAND 店長の庄井昇太さん

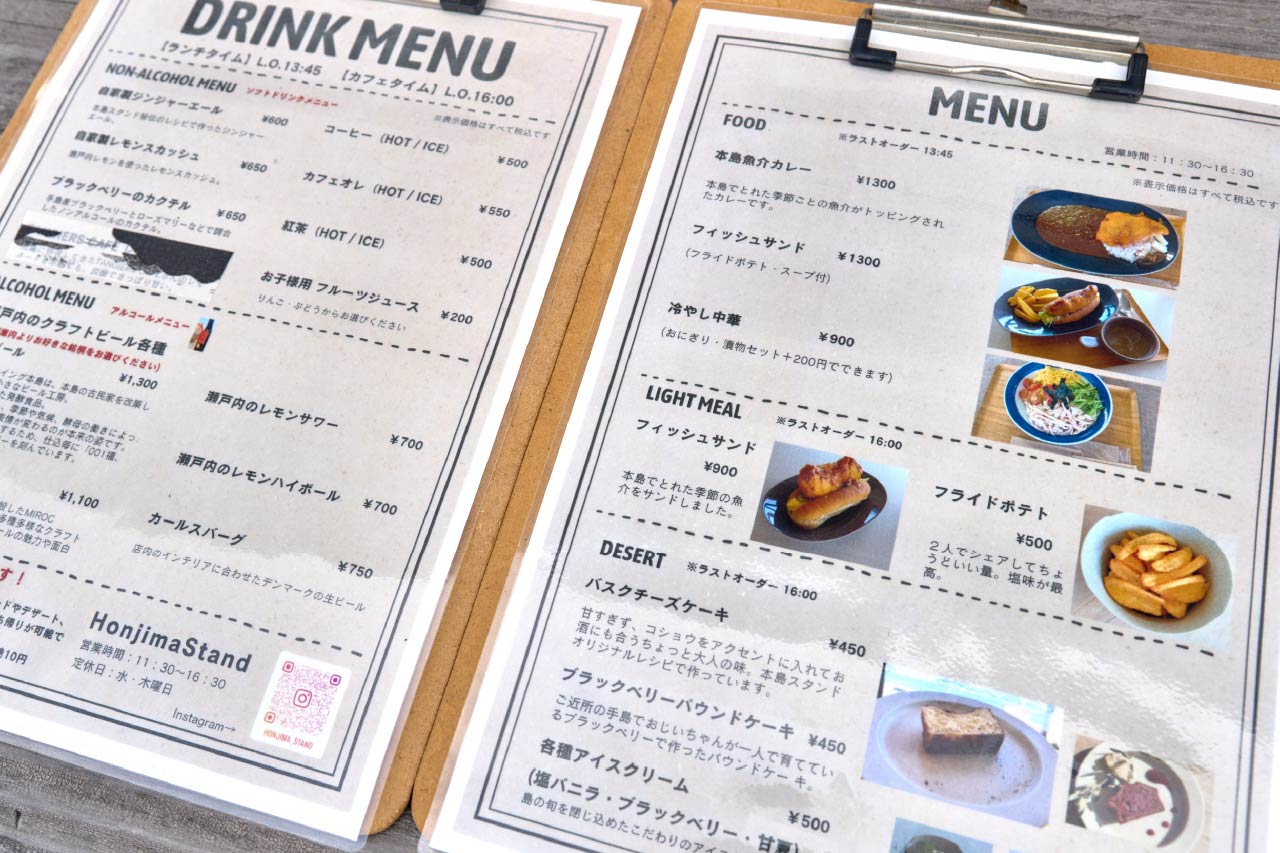

おすすめメニューを尋ねると、まず名前があがったのが「本島魚介カレー」と「フィッシュサンド」。どちらも、地元で水揚げされた新鮮な魚介を贅沢に使った人気メニューです。

そのほかにも、自家製のドリンクやスイーツが揃い、島を歩いたあとにふと立ち寄りたくなるようなやさしい味わいが並びます。

窓の向こうに広がるのは、穏やかな瀬戸内海。

波の音と潮の香りを感じながら、体と心にしみわたるひとときを過ごすことができます。

また、HONJIMA STANDは、本島産のクラフトビールを味わえる数少ない場所でもあります。島内でこのクラフトビールが飲めるのは、製造元である久福ブルーイング本島と、このHONJIMA STANDの2か所のみ。

この日いただいたのは「051福 Elegance」。岡山県新見市産のフレッシュなエルダーフラワーを使用したビールで、すっきりとした飲み口が特徴。瓶内二次発酵により、天然の炭酸ガスとともに、熟成による風味の変化も楽しめる一本でした。

芸術祭期間中はメニューが一部変更になります。

瀬戸内産レモンの自家製レモンスカッシュと、濃厚でとろける舌触りのバスクチーズケーキ。

久福ブルーイング本島が製造するクラフトビール。(取り扱う種類は仕入れ状況によって異なります)

本島スタンドを運営する会社では、飲食業にとどまらず、島おこしの一環として宿泊施設の運営や空き家再生プロジェクトにも取り組んでいると言います。

2025年には、笠島まちなみ保存地区や本島港からほど近い泊地区で、一棟貸しのヴィラ「Villa kasashima en.(ヴィラ カサシマ エン)」「Villa Tomari.(ヴィラ トマリ)」もスタート。

さらに、島内に多く残る空き家をリノベーションし、移住者や滞在者が「暮らせる場所」として使えるよう再生するプロジェクトも進行中。すでに丸亀市の主催で「空き家ツアー」が定期的に開催されるなど、具体的な動きが始まっています。

ただ訪れるだけの島ではなく、想いを持つ人たちが集い、次の暮らしを描ける島へ。

HONJIMA STANDとともに、そんな静かな変化が着実に紡がれつつあります。

SETOUCHI PHOTO

撮影:久保田 航海

海風とともに

本島の記憶をたどる

帰路に向かう前に少し寄り道をして、港からほど近い本島泊(とまり)海岸まで歩いてみました。目の前に広がる瀬戸内の海と砂浜。海風を感じながら今回の本島の旅について久保田さんに印象を聞いてみました。

「島での時間はとてもゆったりしていたのに、気がついたらもう夕方で、本当にあっという間でした。それだけ充実していたんだと思います。島の方々にお話しをお聞きできたのも良かったです。塩飽勤番所跡を訪れたことで、岡山との繋がりがあることも分かったので、帰りに総社国分寺の五重塔もあわせて観光するのもおもしろそうです。」

本島へは、香川県側(丸亀港)だけでなく、岡山県側の児島観光港からのアクセスも便利。児島を拠点にすれば、岡山と香川、両県の魅力をたっぷり味わう旅が楽しめそうです。

共に瀬戸内国際芸術祭秋会期限定で追加される会場である粟島・高見島への船も出航しています。この機会にぜひ児島から本島そして粟島・高見島へも足を延ばして芸術の秋を堪能してください。

各島・各エリアへのアクセスはこちら

瀬戸内国際芸術祭2025 会期中の航路(西のエリア)

(2025年9月)

取材の記事はこちら

MAGAZINE あの駅この駅「児島駅」vol.2

深まる秋、児島が紡ぐあたたかな物語 >

SETOUCHI PHOTO

撮影:久保田 航海

関連記事